11.3., 18:30 – Studienpräsentation: Zugangsbeschränkungen und Chancen(un)gleichheit im österreichischen Hochschulsystem

Eine gemeinsame Veranstaltung der AK Wien, BEIGEWUM und des Republikanischen Clubs.

11. März, 18.30 Uhr im Republikanischen Club, Rockhgasse 1, 1010 Wien

Bildungspolitische Fragestellungen zählen in Österreich zu den heftig diskutierten Themen. Einerseits stellt sich die Frage nach effizienter Mittelverwendung mit dem Ziel ein möglichst hohes Bildungsniveau innerhalb der Gesellschaft zu erreichen, andererseits spiegeln Diskussionen rund um die Hochschulpolitik den Wunsch wider, durch Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren die angespannte Lage der Unterfinanzierung bei gleichzeitiger Hörsaalüberfüllung zu entschärfen. Die Chancengleichheit bleibt dabei allerdings auf der Strecke. Die durchgeführte Studie zeigt eindrücklich, wie Zugangsbeschränkungen und Aufnahmeverfahren zu verstärkter sozialer Selektion führen und Bildung nach wie vor über den soziokulturellen Status vererbt wird.

Es diskutieren die Studienautorinnen Claudia Friesinger und Anna Palienko sowie Sonja Staack – Referentin im Vorstandsbereich Hochschule und Forschung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Moderation: Jana Schultheiss (BEIGEWUM)

12.3., 18:30 – Podiumsdiskussion: Die wirtschaftspolitische Debatte am Prüfstand – Kritische Debattenbeiträge als Wegbereiter für eine neue Wirtschaftspolitik

DONNERSTAG, 12.03.2015 / 18:30 UHR FACHBUCHHANDLUNG DES ÖGB-VERLAGS, RATHAUSSTRASSE 21, 1010 WIEN

Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise geriet das wirtschaftspolitische Leitbild der Überlegenheit unregulierter Märkte gehörig ins Wanken, ohne jedoch zu stürzen. Heute ist die öffentliche Debatte zwar vielfältiger, doch nach wie vor dominiert vom neoliberalen Paradigma. Zwei kürzlich erschienene Bücher versuchen den Raum für eine breitere Diskussion der Wirtschaftspolitik zu öffnen. Im Rahmen der Veranstaltung werden zentrale Aussagen der Bücher „Die Krise verstehen“ und „Mythen des Reichtums“ dargestellt und darüber diskutiert, welchen Beitrag derlei Projekte für eine weniger vorurteilsbehaftete bzw. von den Interessen ökonomisch starker Gruppen unabhängigeren wirtschaftspolitischen Debatte leisten.

Am Podium:

JOSEPH GEPP / Journalist der Stadtzeitung Falter und Herausgeber des Buchs „Die Krise verstehen“

JULIA HOFMANN / Redaktion der BEIGEWUM-Zeitschrift „Kurswechsel“ und Mitautorin des Buchs „Mythen des Reichtums“

MARKUS MARTERBAUER / AK Wien und Vorsitzender des Redaktionskommittes der „Arbeit&Wirtschaft“

Moderation SONJA FERCHER / Chefredakteurin „Arbeit&Wirtschaft“

Eine Veranstaltung der Arbeit & Wirtschaft in Kooperation mit Beigewum, AK Wien, ÖGB Verlag, besserewelt.at, falter.at

ANMELDUNG: veranstaltung[at]oegbverlag.at

BUCHBESTELLUNGEN: besserewelt.at

„Griechenland auf dem richtigen Weg“?

Zu den negativen ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Austeritätspolitik in Griechenland

Philipp Heimberger

VerfechterInnen einer strikten Austeritätspolitik behaupten, eine Schuldenerleichterung für Griechenland sei kein Thema, da sich Griechenland „auf dem richtigen Weg“ befinde. Nur durch ein konsequentes Fortsetzen des eingeschlagenen Sparkurses könne Griechenland bald wieder wettbewerbsfähig und erfolgreich wirtschaften, unabhängig von Finanzierungshilfen durch EU und IWF. Dieser Beitrag diskutiert die empirische Evidenz und zeigt dabei zweierlei: Erstens ist die Behauptung, die Austeritätspolitik der letzten Jahre sei erfolgreich gewesen, aus ökonomischen Gesichtspunkten nicht haltbar. Zweitens hatte die drastische Austeritätspolitik in Griechenland nicht nur verheerende volkswirtschaftliche Effekte, sondern wirkte sich auch negativ auf die Gesundheit der griechischen Bevölkerung aus, wobei der mit dem höchsten Arbeitslosigkeits- und Armutsrisiko konfrontierte Teil der Bevölkerung am härtesten getroffen wurde. Die zentrale Schlussfolgerung ist, dass die Forderungen der neuen griechischen Regierung nach einer Abkehr von der gescheiterten „Hilfspolitik“ der Troika nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch aus sozialen Gesichtspunkten entscheidend sind.

Die empirisch nicht haltbare Behauptung des Wolfgang Schäuble

Am Rande der Verhandlungen zwischen der griechischen Regierung und den Gläubiger-VertreterInnen über die Bedingungen von Finanzierungshilfe durch EU und IWF für Griechenland gab Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble ein Interview, in dem er die Position der deutschen Bundesregierung besonders klar herausstrich: „Griechenland [fährt] einen Weg […], der allmählich dazu führt, dass Griechenland auch wieder wettbewerbsfähig wird, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft hat. Das war auch auf gutem Weg, bis jetzt die neue Regierung gesagt hat, dass alles wolle sie nicht machen. […] [E]s geht darum, dass man auf dem Weg, der in den letzten Jahren […] dazu geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit in Griechenland zurückgeht, dass sie wieder erfolgreich wirtschaften […], dass sie dabei waren, in die richtige Richtung sich zu bewegen. Wenn dieser Weg fortgesetzt wird, dann werden sie Erfolg haben, wenn sie das Gegenteil machen, dann müssen sie sehen, wo das hinführt.“

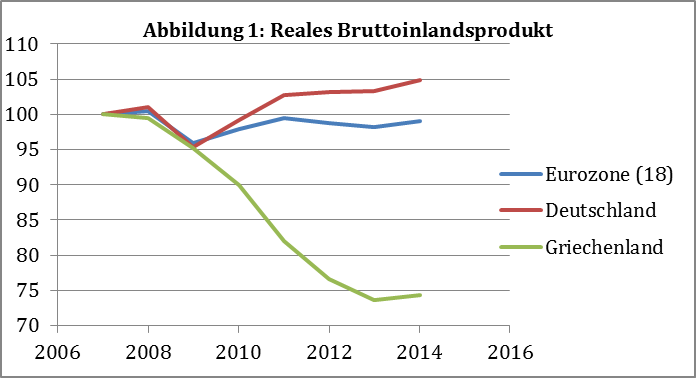

Befindet sich Griechenland wirklich auf dem richtigen Weg, wie Schäuble – repräsentativ für viele andere politische EntscheidungsträgerInnen auf EU-Ebene – behauptet? Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) zwischen 2007 und 2014. Klar ersichtlich ist, dass der Verlauf der Krise in Griechenland bis zum Jahr 2010 im europäischen Vergleich nicht außergewöhnlich tief war: Deutschland und die Eurozonenwirtschaft als ganzes verzeichneten zwischen 2007 und 2009 ebenso wie Griechenland einen Rückgang des realen BIP von rund 5%. Nach der Einführung des ersten Griechenland-Hilfsprogrammes im Mai 2010 tut sich jedoch ab 2010 eine wachsende Kluft auf: Während in Deutschland, auch gestützt durch weitere konjunkturelle Belebungsmaßnahmen, eine (wenngleich langsame und unterbrochene) Erholung stattfand – das reale BIP Deutschlands lag 2014 etwa 4,9% über dem Niveau von 2007 –, kommt die Eurozonenwirtschaft weiterhin nicht in Gang und liegt unter dem Vorkrisenniveau. Gleichzeitig durchlebt Griechenland seit Jahren eine wirtschaftliche Depression: Von 2010 bis 2014 fiel die reale Wirtschaftsleistung um fast 22%.

Daten: AMECO (Europäische Kommission, 5.2.2015)

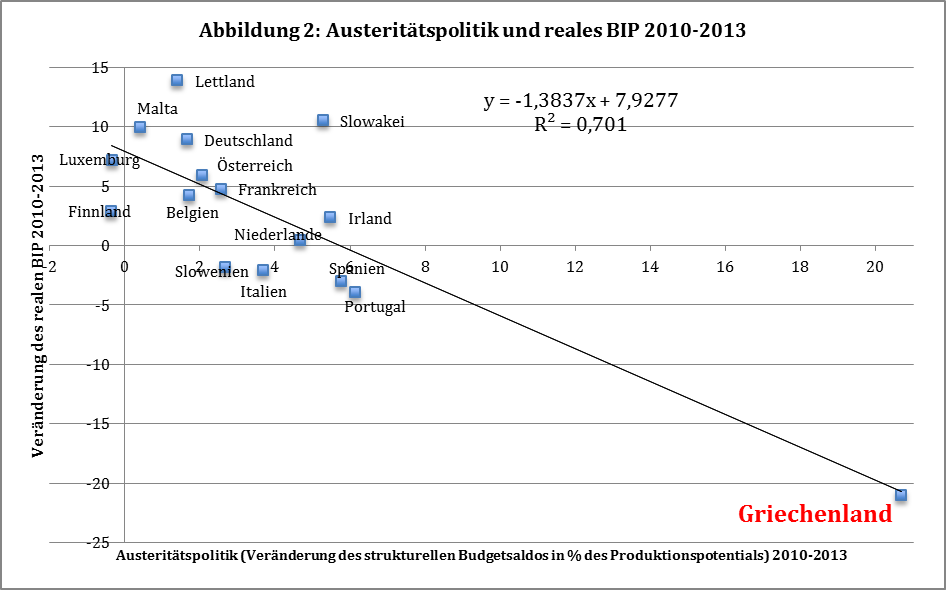

Dass der griechische Staat in Vorkrisenjahren über seine Verhältnisse gelebt habe und weiterhin unter Korruption und Steuerhinterziehung leide, stellt keine Einwände dar, die eine schlüssige Erklärung für das enorme Ausmaß des griechischen Wirtschaftseinbruchs liefern könnten. Für die enorme Verschärfung der griechischen Krise seit 2010 ist vielmehr die Umsetzung der exzessiven Troika-Sparauflagen verantwortlich. Abbildung 2 zeigt empirisch für die Mitglieder der Eurozone, dass zwischen 2010 und 2013 jene Länder den größten Einbruch des realen BIP erlebten, welche die umfassendste Austeritätspolitik durchsetzten. Das Ausmaß der fiskalischen Konsolidierung ist auf der horizontalen Achse abgetragen; es ist als die Veränderung des strukturellen Budgetsaldos, der für konjunkturell bedingte Schwankungen in staatlichen Einnahmen und Ausgaben sowie um budgetäre Einmaleffekte bereinigt ist, gemessen (in Prozent des Produktionspotentials). Auf der vertikalen Achse findet sich die Veränderung des realen BIP (in Prozent).

Daten: Internationaler Währungsfonds (WEO Oktober 2014), eigene Berechnungen. Zypern und Estland sind aufgrund von Datenbeschränkungen nicht Teil der berücksichtigten Ländergruppe.

Negative Wachstums- und Beschäftigungseffekte der Austeritätspolitik

Abbildung 2 verdeutlicht, dass Griechenland mit Abstand die größten Sparanstrengungen aller Eurozonenländer unternahm. Der IWF schätzt aktuell, dass die fiskalische Konsolidierung zwischen 2010 und 2013, gemessen an der Veränderung des strukturellen Budgetsaldos, rund 20% des Produktionspotentials der griechischen Volkswirtschaft ausmachte. Gleichzeitig brach die griechische Wirtschaftsleistung um mehr als 20% ein. Der (statistisch hoch signifikante) empirische Zusammenhang, dass in der Eurozone jene Länder den schärfsten Abschwung erlebten, die im größten Ausmaß fiskalisch konsolidierten, ist wirtschaftswissenschaftlich überhaupt nicht überraschend: Eine breite Fachliteratur weist darauf hin, dass Austeritätspolitik in wirtschaftlichen Krisenzeiten ausgeprägt negative Effekte auf Wachstum und Beschäftigung hat. Kürzungen der Staatsausgaben reduzieren die gesamtwirtschaftliche Nachfrage direkt; Steuererhöhungen dämpfen den privaten Konsum indirekt, weil das verfügbare Einkommen reduziert wird. Über den sogenannten Multiplikatoreffekt geht das Bruttoinlandsprodukt um mehr als einen Euro zurück, wenn der Staat Austeritätsmaßnahmen im Ausmaß eines Euro durchsetzt.

Denn die ökonomische Fachliteratur zeigt ganz deutlich, dass zentrale Bedingungen für hohe Fiskalmultiplikatoren (eingeschränkte Effektivität von Geldpolitik, wirtschaftliche Unterauslastung, Kreditbeschränkungen des Privatsektors) seit 2010 erfüllt sind. Selbst von der Europäischen Kommission beschäftigte ÖkonomInnen produzierten in den letzten Jahren Forschung, die auf die starken negativen Wachstums- und Beschäftigungseffekte von Austeritätspolitik unter den vorherrschenden Rahmenbedingungen in der Eurozone hinweist, was darauf schließen lässt, dass die ab 2010 sofort mit voller Wucht betriebene Austeritätspolitik ein folgenschwerer Fehler war. Die exzessiven Sparauflagen für Griechenland, welche die Troika seit dem ersten griechischen Hilfsprogramm im Mai 2010 in mehreren Schritten verschärft hat, führten die griechische Wirtschaft dementsprechend immer weiter in die Depression. Um dieses empirische Ergebnis theoretisch zu erklären, reichen grundlegende Kenntnisse der keynesianischen Theorie und der makroökonomischen und institutionellen Rahmenbedingungen in der Eurozone aus.

Der deutsche Finanzminister Schäuble sucht mit der Behauptung, die Hilfsprogramme hätten Griechenland auf den richtigen Weg gebracht, den Schein aufrechtzuerhalten: Die Austeritätspolitik sei ökonomisch zielführend und müsse um jeden Preis fortgesetzt werden. Die Daten sprechen klar eine andere Sprache: Je intensiver der von der Troika vorgegebene Austeritätskurs vorangetrieben wurde, desto mehr verstärkte dies den wirtschaftlichen Abschwung. Da die staatlichen Einnahmen sich in einer Wirtschaftskrise nicht erholen können und die Sozialausgaben (z.B. für Arbeitslosenunterstützung) automatisch ansteigen, ist naheliegend, warum die durch die Austeritätspolitik befeuerte, verheerende Entwicklung der griechischen Wirtschaft zu immer weiteren Troika-Forderungen nach strengeren Sparmaßnahmen führen musste: Die zuständigen ProgrammvertreterInnen scheinen nicht bedacht zu haben, dass es sich beim öffentlichen Budgetsaldo um eine endogene Größe handelt, die mit dem Konjunkturzyklus automatisch variiert.

War dieser Weg wirtschaftspolitisch „alternativlos“, wie Europas politische Eliten nicht müde werden zu betonen? Angesichts der Tatsache, dass die vorherrschende Wirtschaftspolitik kontraproduktiv war, bedarf es eines außergewöhnlichen intellektuellen Spagats, um diese Behauptung aufrecht zu erhalten: Nicht einmal das Ziel der Sicherstellung der Eindämmung des Anstiegs der Staatsschuldenquoten konnte durch die Austeritätspolitik erreicht werden. Da die Staatsschuldenquoten am Bruttoinlandsprodukt gemessen werden, führte die durch die Sparpakete verschärfte wirtschaftliche Unterauslastung zu weiter ansteigenden Staatsschuldenquoten (Abbildung 3). Die Staatsverschuldungssituation in den südeuropäischen Krisenländern der Eurozone, allen voran in Griechenland, ist heute problematischer als vor der Einführung der Hilfsprogramme. Und auch von einer nachhaltigen Beruhigung der Finanzmärkte durch den Austeritätskurs kann keine Rede sein: Insbesondere die Peripherieländer der Eurozone sind nach wie vor anfällig für Spekulationen an den Staatsanleihemärkten, die über akute Liquiditätskrisen bis in die Zahlungsunfähigkeit führen können.

Daten: AMECO (Europäische Kommission, 5.2.2015)

Die sozialen Auswirkungen des Troika-Spardiktats

All diese ökonomischen Zahlen geben jedoch noch keine Vorstellung von den sozialen Auswirkungen der von der Troika forcierten Austeritätspolitik. In ihrem Buch „The Body Economic. Why Austerity Kills“ beschreiben die Gesundheitsökonomen David Stuckler und Sanjay Basu, dass die durch die Hilfsprogramme forcierten staatlichen Ausgabenkürzungen zu einem massiven Rückbau des Sozialstaates führten, der die von Arbeitslosigkeits- und Armutsrisiken am meisten betroffenen Bevölkerungsgruppen am härtesten traf. Ihr Buch basiert dabei auf zahlreichen, in den letzten Jahren veröffentlichten akademischen Artikeln in medizinischen und gesundheitsökonomischen Fachzeitschriften über die Auswirkungen der Krise in Griechenland auf die Gesundheit der griechischen Bevölkerung.

Die von Stuckler und Basu verständlich präsentierten Forschungsergebnisse machen deutlich, dass die Austeritätsmaßnahmen in Griechenland, anders als in deutschsprachigen Medien oft dargestellt, nicht einfach auf einen Bürokratieabbau und die Kürzung exzessiver BeamtInnenprivilegien abzielten, sondern enorme Kürzungen grundlegender Leistungen im Gesundheitswesen bedeuteten – bspw. durch die Reduktion der Budgets öffentlicher Spitäler, durch die gesetzliche Verschärfung der Anspruchsberichtigung von geistig oder körperlich beeinträchtigten Menschen auf sozialstaatliche Unterstützung und durch das Streichen von Präventionsprogrammen gegen HIV und Malaria. Diese sozialen Kürzungsmaßnahmen hatten erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit der griechischen Bevölkerung: Psychische Erkrankungen und infektiöse Krankheitsfälle nahmen zu, die Selbstmordrate schnellte in die Höhe; wissenschaftliche Forschungsergebnisse weisen auf eine kausale Beziehung zwischen dem Ausmaß der Budgetkonsolidierungsmaßnahmen in den Peripherieländern der Eurozone und dem Anstieg der Selbstmordraten in den betroffenen Ländern hin. Die Troika-Sparauflagen machten in den letzten Jahren also nicht nur Staatsausgabenkürzungen in beispiellosem Ausmaß erforderlich, sondern setzten sich auch noch großteils aus den sozial unverträglichsten Maßnahmen zusammen, die wirtschaftspolitisch denkbar sind. Das Beispiel Griechenlands zeigt, dass der Rückbau sozialer Sicherungsnetze in Krisenzeiten durch einseitige Austeritätspolitik zu einer Gesundheitskrise führt, welche die sozial am schlechtesten gestellten und die von der steigenden Arbeitslosigkeit betroffenen Bevölkerungsgruppen am heftigsten trifft. Dass sich eine solche Kürzungspolitik negativ auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt, bedarf keiner großen Vorstellungskraft.

Schlussfolgerungen

Dieser Beitrag hat gezeigt, dass sich die Faktenlage zu den negativen ökonomischen und sozialen Effekten der Austeritätspolitik in Griechenland, aber auch in anderen EU-Ländern, immer weiter verdichtet. Die politische Alternative zur gescheiterten einseitigen Austeritätspolitik ist die demokratische Option; kurzum: der Weg, den die neue griechische Regierung im Moment unter der Führung Syrizas mit ersten Schritten zu beschreiten sucht, nämlich die demokratische Neuverhandlung des wirtschafts- und sozialpolitischen Kurses nicht nur in Griechenland, sondern in der ganzen EU. Wolfgang Schäuble steht mit seiner Behauptung, dieser Weg sei abzulehnen und die einseitige Austeritätspolitik fortzusetzen, weil sich „Griechenland auf dem richtigen Weg“ befinde, repräsentativ für viele VertreterInnen der politischen Elite Europas. Diese VerfechterInnen eines strikten Sparkures führen angesichts der sich verdichtenden Faktenlage über die negativen ökonomischen und sozialen Auswirkungen des Spardiktats und des zunehmenden Drucks durch die griechische und europäische Bevölkerung jedoch ein Rückzugsgefecht. Eine erhebliche Schuldenerleichterung für Griechenland wäre technisch rasch umsetzbar, bspw. in Form von Laufzeitverlängerungen, Zinsreduktionen auf bestehende Schulden und einer signifikanten Reduktion des von Griechenland an die GläubigerInnen abzuführenden Primärüberschusses (Überschuss des Saldos der staatlichen Einnahmen und Ausgaben exklusive der Zinszahlungen) durch eine Abkehr von sozial unverträglichen Staatsausgabenkürzungen. Ein wirtschaftspolitischer Kurswechsel, wie er von Syriza derzeit in kräfteraubenden Verhandlungen mit VertreterInnen der Troika vorangetrieben wird, ist aus wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten keine Träumerei, sondern eine Notwendigkeit.

Mythos: „Die Reichen haben in der Krise viel verloren“

Nur wenige Jahre nach der Talfahrt der Märkte vermelden Millionärsberichte, dass die Reichen reicher sind, als sie es vor der Krise waren. Die Gesamtwirtschaft und insbesondere die Einkommen und Vermögen der großen Mehrheit der Bevölkerung haben sich im gleichen Zeitraum wesentlich schlechter entwickelt.

Große Vermögen, riskante Veranlagung

Anfangs sanken vor allem die Immobilienpreise in den USA. Das betraf fast alle Haushalte. Der folgende Einbruch der Aktienkurse betraf hingegen insbesondere die Vermögenden. Im Verhältnis zu ihrem Gesamtvermögen fielen diese Verluste aber geringer aus als jene der ärmeren Haushalte. Als Folge stieg die soziale Ungleichheit. Seither haben sich die Hauspreise nur mäßig bis gar nicht erholt, während an den Aktien- und Anleihenmärkten eine neue GoldgräberInnenstimmung ausgebrochen ist. Ähnliche Phänomene können auch in Europa beobachtet werden: Sparbücher oder Bausparverträge, klassische Anlageformen für weniger Vermögende, stagnieren aufgrund der niedrigen Zinsen oder verlieren sogar real deutlich an Wert. Die eher von Reichen gehaltenen Vermögenskomponenten erleben hingegen einen enormen Boom. Der österreichische Aktienindex ATX stieg seit Anfang 2009 von rund 1.400 auf rund 2.600 Punkte, verdoppelte sich also fast. Noch stärker stieg der deutsche DAX.

Aus Banken- werden Staatsschulden

Nachdem im Herbst 2008 in den USA die Investmentbank Lehman Brothers Pleite gegangen war, kamen nach und nach auch die faulen Kredite und Kreditverbriefungen europäischer Banken ans Tageslicht. Die Banken verloren das Vertrauen in ihre gegenseitige Fähigkeit, Kredite zurückzahlen zu können, und liehen einander kein Geld mehr. Durch die starke Verflechtung des internationalen Bankensystems war kaum seriös zu beantworten, welche Bank tatsächlich »systemrelevant« war und welche bedenkenlos in die Pleite geschickt werden konnte. Selbst Banken, die das Ausfallen der eigenen faulen Kredite überstanden hätten, wären indirekt über das Zusammenbrechen anderer Kredit- und Versicherungsinstitute betroffen gewesen. So war bald klar, dass ohne staatliche Stützungsmaßnahmen das Bankensystem nicht zu retten war. Diese Eingriffe retteten im Grunde den gesamten europäischen Finanzsektor und damit auch die großen privaten Vermögen. Die Kosten für die Bankenrettungen und die Rezession erhöhte die Staatsschulden massiv. Am deutlichsten wird das in Irland, dessen Schuldenstand von 25% des Bruttoinlandsprodukts 2007 auf 91% 2010 hochschnellte.

Arme zahlen die Rechnung

Um die Staatsschulden wieder zu senken, wird Austeritätspolitik betrieben. Diese trifft ärmere Haushalte im Allgemeinen besonders stark – sie zahlen die Rechnung für die Rettung der Vermögenden. Am deutlichsten sieht man diese Schieflage in Griechenland: Die Troika aus Europäischer Kommission, EZB und Internationalem Währungsfonds zwingt Griechenland eine »innere Abwertung« auf, also Lohnkürzungen für die arbeitenden Menschen und eine Senkung der Staatsausgaben. Zugleich sieht sie tatenlos dabei zu, wie Griechenlands Reiche ihr unversteuertes Geld in der Schweiz verstecken. Doch Griechenland ist nur ein Beispiel. In ganz Europa kommt es, wenn auch weniger brutal, zu einem Rückbau des Sozialstaats. Damit wird jene Institution geschwächt, die die Menschen in der Krise am besten vor Armut und die Pensionen vor den Launen der Finanzmärkte schützt.

Um diese Umverteilung zu den Reichen zu korrigieren, müsste die Politik sie die Kosten der Krise und ihrer Bekämpfung bezahlen lassen, etwa über höhere Steuern auf Vermögen. Doch davon ist nichts zu sehen. Die Reichen und ihre Vermögen sind also bislang die klaren GewinnerInnen der Krise.

Beim vorliegenden Beitrag handelt es sich um den letzten von vier gekürzten Versionen eines Kapitels aus dem aktuellen Buch „Mythen des Reichtums. Warum Ungleichheit unsere Gesellschaft gefährdet“. Dieses wurde vom BEIGEWUM, Attac und der Armutskonferenz herausgegeben und stellt den bestehenden Mythen des Reichtums Fakten entgegen. Die AutorInnen setzen sich mit Gerechtigkeits- und Leistungsbegriffen auseinander, erörtern die empirische Vermögensforschung, und untersuchen die Gefahren der Vermögenskonzentration für die Demokratie.

Das Buch ist im VSA-Verlag erschienen und kann hier bestellt werden.

Mythos: „Reiche zahlen die meisten Steuern“

Zahlen die Reichen besonders viele Steuern?

Immer wieder in der Kritik steht die hohe Lohn- und Einkommenssteuer – sie treffen mit dem Grenzsteuersatz von 50% die leistungswillige Mittelschicht. Doch tatsächlich ist die breite Masse vom 50-prozentigen Grenzsteuersatz keineswegs betroffen:

Der Grenzsteuersatz gilt nur für Einkommensteile über dem Schwellenwert von 60.000 Euro Bemessungsgrundlage (Bruttoeinkommen abzüglich Sozialversicherungsbeiträge). Verdient beispielsweise jemand 100.000 Euro brutto im Jahr, so zahlt er oder sie für die ersten 11.000 Euro keine Steuern, für den Betrag zwischen 11.000 und 25.000 Euro bezahlt er oder sie 36,5%, für das Einkommen zwischen 25.000 und 60.000 Euro 42,2% und nur für das Einkommen über 60.000 Euro den Steuersatz von 50%. Dieser höchste Grenzsteuersatz betrifft allerdings nur 3% der unselbständigen Beschäftigten in Österreich, denn mehr erreichen ein solch hohes Einkommen nicht. Berücksichtigt man auch noch die steuerliche Begünstigung des 13. und 14. Monatsgehalts, so ergibt sich für den oben angeführten Fall eines Jahreseinkommens von 100.000 Euro ein durchschnittlicher Steuersatz von 28,5%. Dieser liegt somit deutlich unter dem Spitzensteuersatz – selbst bei diesem durchaus hohen Einkommen.

Vergessen wird beim Verweis auf die hohe Steuerlast der Hocheinkommensbezieher meist, dass Sozialversicherungsbeiträge zu leisten sind. Berücksichtigt man diese, verschiebt sich das Bild der relativen Abgabenlast, da Sozialversicherungsbeiträge bereits ab der Geringfügigkeitsgrenze von etwa 400 Euro zu leisten sind. Darüber hinaus ist der zu entrichtende Abgabensatz unabhängig von der Einkommenshöhe und nach oben mit dem Betrag von 4.530 Euro pro Monat gedeckelt. Daraus ergibt sich, dass auch jene ArbeitnehmerInnen, die so wenig verdienen, dass sie keine Einkommenssteuern zahlen, Sozialversicherungsbeiträge in voller Höhe bezahlen. Bei diesen viel zitierten 40% aller unselbständig Erwerbstätigen handelt es sich v.a. um Menschen in Niedriglohnsektoren wie dem Handel oder der Pflege, Teilzeitbeschäftigte oder andere ArbeitnehmerInnen in prekären Formen der Erwerbstätigkeit.

Berücksichtigt man darüber hinaus die indirekten Steuern, dann zeigt sich, dass unselbständig erwerbstätige Haushalte, egal welcher Einkommensklasse sie angehören, in Relation zu ihrem Einkommen annähernd gleich viel an Steuern und Abgaben bezahlen.

Personen, die niedrige Einkommen beziehen, wenden einen größeren Anteil ihres Einkommens für indirekte Steuern (z.B. Umsatzsteuer) und Sozialversicherungsbeiträge auf, wohingegen Personen mit hohen Einkommen einen größeren Anteil ihres Einkommens für Lohnsteuer bezahlen. Aber alle tragen mit rund 40% ihres Einkommens zur Staatsfinanzierung bei – das Abgabensystem wirkt demnach nicht progressiv, sondern vielmehr proportional.

Auch wenn jemand die Wohnung besitzt, in der er/sie lebt, werden hier fiktive Vermögenseinkommen erzielt, weil keine Miete bezahlt werden muss. Auch auf Erbschaften und Schenkungen fallen seit 2008 keine Steuern mehr an. Werden all diese Faktoren mit einbezogen, ist die Steuerbelastung sogar regressiv. Das bedeutet: Je mehr ein Haushalt an Einkommen generiert, desto weniger bezahlt er relativ zu diesem Einkommen an Steuern.

Beim vorliegenden Beitrag handelt es sich um den dritten von vier gekürzten Version von Kapiteln aus dem aktuellen Buch „Mythen des Reichtums. Warum Ungleichheit unsere Gesellschaft gefährdet“. Dieses wurde vom BEIGEWUM, Attac und der Armutskonferenz herausgegeben und stellt den bestehenden Mythen des Reichtums Fakten entgegen. Die AutorInnen setzen sich mit Gerechtigkeits– und Leistungsbegriffen auseinander, erörtern die empirische Vermögensforschung, und untersuchen die Gefahren der Vermögenskonzentration für die Demokratie. Das Buch ist im VSA-Verlag erschienen und kann hier bestellt werden.