Und täglich grüßt…

„Hausfrau“ und „schlanker Staat“ sind zurück

Im Vorfeld der ersten Budgetrede der neuen Bundesregierung Mitte März wurde bereits gestern ein „Nulldefizit“ für 2019 angekündigt. Ziel sei „ein schlanker Staat“ – kennen wir das nicht irgendwo her? Wieder einmal wird die gute, alte „Hausfrau“ bemüht, die wisse, dass man nicht mehr ausgeben als einnehmen kann (Der Standard, 28. Februar 2018). Das ist politisch so unehrlich, wie die Argumente ökonomisch falsch sind.

Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Mythen hinter dem Nulldefizit und der Sparpolitik hingewiesen. Grundsätzlich gilt, dass ein Staatshaushalt gerade nicht mit dem Privathaushalt gleichgesetzt werden kann. Zum einen ist die Steuergesetzgebung Aufgabe der Parlamente und das Einkommen eines Staates damit nicht statisch – hier stellt sich die Frage, wer den Sozialstaat finanziert und wem die Ausgaben zugutekommen. Eine Entlastung der Erwerbsarbeit durch die Besteuerung von Kapitaleinkommen ist eine Möglichkeit den Sozialstaat zu finanzieren und der steigenden Vermögenskonzentration auf einige wenige entgegenzuwirken. Zudem sind Staaten auf Dauer konzipiert und müssen lediglich das langfristige Verhältnis zwischen Bruttoinlandsprodukt und Schuldendienst stabilisieren. Und drittens ist der Staatshaushalt so groß, dass Veränderungen der Ausgaben und Einnahmen auch gesamtwirtschaftliche Auswirkungen haben (Beigewum 2013, 13f.). Letztendlich stehen hinter allen Ankündigungen von „Nulldefiziten“, Sparpolitik und „schlankem Staat“ Kürzungen von Investitionen und Sozialleistungen.

Ließ sich Vizekanzler Strache noch im November mit „Wir sind keine Nulldefizit-Fetischisten“ „und wollen das nicht übers Knie brechen“ zitieren (Der Standard, 4./5.November 2017), geht nun anscheinend doch wieder alles ganz schnell…

Zum Weiterlesen haben wir hier einige Dokumente und Argumente aus den vergangenen Jahren zusammengestellt:

- Aktuell: Mythos „schwarze Null“ (Factsheet I)

- Aus 2013: Aus unserem Buch, Mythen des Sparens. Antizyklische Alternativen zur Schuldenbremse, VSA Verlag: „Schulden sind böse – Sparen ist gut“

- Aus 2000: Eine Zusammenfassung der Hauptaussagen unseres Buches: Mythos Nulldefizit. Alternativen zum Sparkurs, Mandelbaum Verlag (PDF)

Heft-Präsentation Kurswechsel „Neue Weichen für die Weltwirtschaft“

Wann: Mittwoch, 7.3.2018, 18:30 Uhr

Wo: Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags,

Rathausstraße 21, 1010 Wien (Eingang Universitätsstraße)

Gleich ob der Blick in Richtung USA, EU, China oder etwa Brasilien geht:

Die Zeichen stehen auf Umbruch der internationalen Kräfteverhältnisse. Die Vorstellung der aktuellen Schwerpunktnummer der Zeitschrift Kurswechsel widmet sich diesen „Neuen Weichen für die Weltwirtschaft“. Damit sind viele Fragen aufgeworfen: Wie geht es mit der Globalisierungspolitik der EU und USA weiter? Welche Leerstellen zeigen sich in der laufenden „Protektionismus“-Debatte rund um Trump&Co? Wie lassen sich die handels- und rohstoffpolitischen Strategien Chinas gegenüber den Ländern des sub-saharischen Afrikas einschätzen? Welche Probleme und Perspektiven erwachsen aus den aktuellen Umbrüchen für progressive Globalisierungskritik?

Heftpräsentation mit Joachim Becker und Oliver Prausmüller (Heftherausgeber) sowie Karin Küblböck (Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung/ÖFSE). Das Editorial und Inhaltsverzeichnis der Schwerpunktausgabe sind hier vorweg abrufbar:

EuroMemorandum 2018: Can the EU still be saved? The implications of a multi-speed Europe

Nearly ten years into the crisis, after the EU opted for austerity and deregulation, the member states are still looking for the way out. The repercussions include the rise of ultra-right wing political forces across Europe which feeds into the anti-European popular sentiment they cultivate. Exiting the EU has been gaining ground and will soon be the case for Britain. This represents a turning point in the history of the EU, against an ‚ever closer union‘.

Can the EU still be saved? This is a difficult question indeed. The White Paper on the Future of Europe produced by the European Commission details five scenarios. However, these tend to overlook inherent tensions in Europe, e.g. heightened insecurity relating to labour markets, the role of finance in the post-crisis era, and the rise of a subaltern class across Europe. The EuroMemorandum 2018 critically analyses recent developments in Europe and emphasises the strong need for alternative policies. The economic system imposed in the aftermath of the crisis must be changed through a shared European process. The future of European integration will depend on the deepening of democracy in the interests of stability, solidarity and social justice.

Almost 250 economists and social scientists from all over Europe and beyond have expressed their support for the EuroMemorandum 2018. More details and the full document can be found.

Weitere Informationen gibt es hier.

Neuer Kurswechsel: Neue Weichen für die Weltwirtschaft

Neue Weichen für die Weltwirtschaft

Gleich ob der Blick in Richtung USA, EU, China, Russland oder etwa

Brasilien geht: Die Zeichen stehen auf tiefgreifenden Umbruch

internationaler Kräfteverhältnisse. Doch allzu pauschale Diagnosen – wie

etwa „Niedergang des Nordens“, „Aufstieg der BRICS-Staaten“ – erscheinen

nicht stichhaltig. Das Heft widmet sich umso mehr aktuellen

Momentaufnahmen und Widersprüchen – von der aktuellen Krise der

bisherigen EU- und US-Globalisierungspolitik über die Leerstellen der

aktuellen Konjunktur der „Protektionismus“-Debatte bis hin zu

Perspektiven der Globalisierungskritik.

Debattenforum: „Politik mit Sorgen und Ängsten“ – Kaum eine politische

Debatte der letzten Jahre kam ohne den Verweis auf die „Sorgen und

Ängste“ der Bürger_innen aus. Doch was läuft hier schief?

Das gesamte Inhaltsverzeichnis, Editorial sowie das Debattenforum können sie online lesen.

Eine Übersicht der Hefte 2017 finden sie hier und auch Bestellungen sind möglich.

Die deutschsprachige Volkwirtschaftslehre: Forschungsprofil und politisches Wirkungsspektrum

Christian Grimm; Stephan Pühringer

Ausgangslage: Die Volkswirtschaft in der Krise?

In der Volkswirtschaftslehre (VWL) hat sich seit Mitte der 1970er Jahre mit der Neoklassik ein dominierendes theoretisches Paradigma etabliert, welches das ökonomische Denken bis heute wesentlich prägt. Dieser Zustand, der insbesondere seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 nicht nur in der akademischen Fachwelt kontrovers diskutiert wird, hat weitreichende Auswirkungen auf die innerdisziplinären Verhältnisse (z.B. Einseitigkeit in Forschung und Lehre, stark hierarchische Strukturen, geringe Beachtung sozialwissenschaftlicher Forschung und interdisziplinärer Ansätze) sowie auf gesellschafts- und wirtschaftspolitische Entwicklungen (z.B. Ökonomisierung sozialer und politischer Bereiche, einseitige Einflussnahme durch Expertengremien und Think Tanks). Ausgehend von diesen Überlegungen wurde in einer Studie im Auftrag des FGW eine empirische Untersuchung der (ordentlichen) Professuren für Volkswirtschaftslehre im deutschsprachigen Raum (Österreich, Deutschland, Schweiz) erstellt. Diese wurden hinsichtlich ihrer theoretischen und inhaltlichen Ausrichtung (Forschungsprofil) sowie ihrer inner- und außeruniversitären Vernetzung (Wirkungsspektrum) untersucht. Die Datengewinnung selbst erfolgte anhand eines mehrstufigen Erhebungsverfahrens auf den entsprechenden Institutshomepages sowie den Lebenslaufangaben der einzelnen Professor_innen und wurde im Zeitraum von November 2015 bis April 2016 durchgeführt.

Wer forscht und lehrt VWL an deutschsprachigen Universitäten?

Im Zuge der empirischen Analyse wurde eine Grundgesamtheit von 708 VWL-Professor_innen an 89 Universitätsstandorten ermittelt. Im Hinblick auf soziodemografische Daten konnte ein sehr unausgewogenes Geschlechterverhältnis bei den Professor_innen ermittelt werden. So sind lediglich 89 (13,36%) der 708 Professuren mit Frauen besetzt. Der Frauenanteil fiel dabei in der Schweiz besonders niedrig aus (7,37%). Die Untersuchung der Nationalitätszugehörigkeit ergab, dass an Deutschlands Universitäten neun von zehn Professor_innen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen (89,95%). Der Anteil „inländischer“ Professor_innen fällt demgegenüber in Österreich (60,98%) und der Schweiz (34,85%) wesentlich geringer aus. Eine Erklärung dafür kann im gemeinsamen Arbeitsmarkt für deutschsprachige Professor_innen gefunden werden. An Österreichs Universitäten verfügt rund ein Fünftel (19,51%), in der Schweiz sogar ein Viertel (27,27%) über eine deutsche Staatsbürgerschaft.

Forschungsschwerpunkte der deutschsprachigen Volkswirtschaftslehre

Die Analyse der Forschungsschwerpunkte der untersuchten Professor_innen zeigt einen starken Fokus auf mikroökonomische Themen und Fragestellungen – ein Umstand, der sowohl an den Selbstangaben der Professor_innen hinsichtlich ihrer Forschungsinteressen als auch anhand der daran anschließenden teilgebietlichen Zuordnung ersichtlich wird. So haben sieben der zehn meistgenannten Forschungsschwerpunkte einen vorwiegend mikroökonomischen Bezug (Industrieökonomie, Arbeitsmarktökonomie, Experimentelle Ökonomie, Verhaltensökonomie, Umweltökonomie, Spieltheorie und Angewandte Mikroökonomie) –– dementsprechend wurde auch knapp die Hälfte der Professor_innen (50,35%) primär in der Mikroökonomie verortet. Demgegenüber steht knapp ein Fünftel der Professor_innen, die vorwiegend im Teilgebiet der Makroökonomie zu verorteten sind (18,76%), also einen gesamtwirtschaftlichen Schwerpunkt aufweisen. Die beiden ergänzend erhobenen Gebiete der Finanzwissenschaft (6,63%) bzw. der Ökonometrie und Statistik (6,21%) sind hingegen tendenziell unterrepräsentiert. Darüber hinaus entfiel ein vergleichbar hoher Anteil (17,77%) auf Professor_innen, deren Forschungsarbeiten zwischen zwei Teilgebieten (v.a. Mikroökonomie und Ökonometrie, aber auch Mikroökonomie und Finanzwissenschaft) angesiedelt sind.

Dominanz eines neoklassischen Mainstreams

Der paradigmatische Status der Ökonomik wurde mittels zweier verschiedener Klassifizierungsverfahren (Mainstream-Heterodoxie Klassifizierung; Klassifizierung nach der These einer steigenden konzeptionellen Vielfalt innerhalb des ökonomischen Mainstreams nach David Colander) ermittelt und soll Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten (theoretischen) Denkrichtung geben. In beiden Fällen offenbarte die Analyse eine starke Konzentration rund um den traditionellen Mainstream neoklassischer Prägung, wobei der Anteil der Professor_innen aus diesem Bereich je nach Verfahren variierte (91,27% bzw. 76,11%). Die österreichische Volkswirtschaftslehre weist mit einem Mainstreamanteil von 80% bzw. 68,98% im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz eine etwas pluralistischere Ausrichtung auf. Mit Hilfe der Mainstream-Heterodoxie Klassifizierung lässt sich darüber hinaus eine Gruppe an Ökonom_innen identifizieren, die ihren eigentlichen Forschungsschwerpunkt in der Mainstreamökonomie hat, aber fallweise auch an heterodoxen Diskursen partizipiert. Diese Gruppe eines „pluralen Mainstreams“ ist mit knapp 6% der untersuchten Professor_innen zwar von überschaubarer Größe, aber immerhin noch doppelt so groß wie der Anteil vorwiegend heterodoxer Professor_innen (3,15%). Die Klassifizierung nach Colander, mit deren Hilfe versucht wird einen möglichen Wandel innerhalb des ökonomischen Mainstreams zu erfassen, zeigte zudem, dass sich mit der Verhaltens- und Experimentalökonomie ein neuer Forschungszweig innerhalb der Mainstreamökonomie etablieren konnte. Dieses Resultat deutet an, dass der innere Wandel der Mainstreamökonomie durchaus beschränkt ist und vorwiegend die ökonomische Verhaltenstheorie betrifft. Ob dieser Aufstieg der Verhaltens- und Experimentalökonomie, die von knapp 15% der untersuchten Professor_innen betrieben wird, als echter Wandel der Disziplin zu werten ist, ist nach Ansicht mancher Autor_innen durchaus umstritten: Obwohl beide Forschungsfelder wesentliche Grundannahmen des traditionellen Homo Oeconomicus Modells widerlegen konnten, gilt letzteres nach wie vor als zentraler theoretischer Rahmen ökonomischen Denkens.

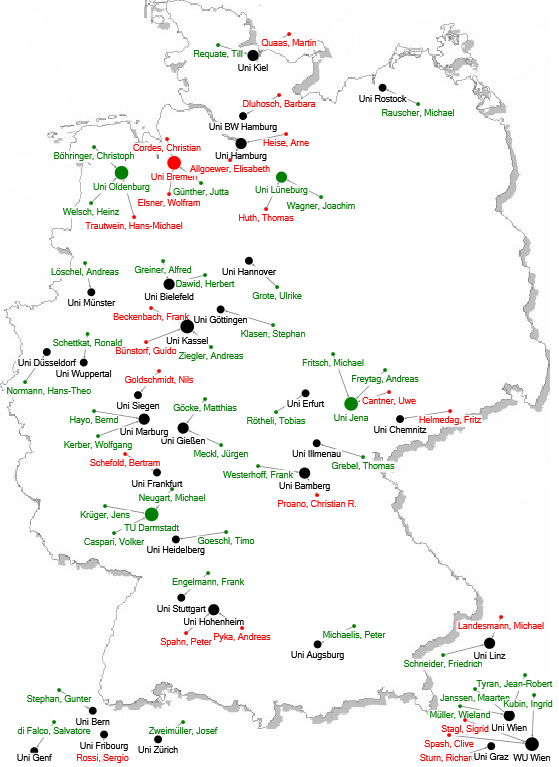

Die angewandten Verfahren zeigen eine starke Marginalisierung heterodoxer Strömungen, da lediglich 22 Professor_innen (3,15%) als „heterodoxe“ Ökonom_innen klassifiziert wurden. Zudem weisen die Daten auf das überdurchschnittliche Alter dieser Personengruppe hin was auf einen Trend zu einer noch weitergehenden Marginalisierung schließen lässt. Institutionell sind diese vor allem an kleinen Universitätsstandorten (sechs oder weniger Professuren) vertreten (z.B. Bremen, Darmstadt, Oldenburg, Lüneburg, Jena), während an den größeren Universitäten vorwiegend mainstreamorientierte Professor_innen tätig sind. In Summe wurden nur fünf Universitäten identifiziert, an denen mindestens die Hälfte der VWL-Professor_innen dem pluralen Mainstream (4) bzw. der heterodoxen Ökonomie (1, Bremen) zugeordnet werden können. Abbildung 1 bildet auf einer Landkarte die geografische Verteilung der VWL-Standorte mit Bezug zu heterodoxen und pluralen ökonomischen Ansätzen ab. Professor_innen, die dabei dem pluralen Mainstream zugeordnet wurden sind grün, jene aus der Heterodoxie rot dargestellt. Ferner wurden auch die Universitäten entsprechend der Mehrheit der paradigmatischen Zuordnung ihrer Professor_innen eingefärbt. So ist beispielsweise die Universität Bremen rot dargestellt, da zwei der drei (und somit die Mehrheit der dort ansässigen Professor_innen) der Heterodoxie zugewiesen wurden.

Abbildung 1: Landkarte pluraler und heterodoxer ökonomischer Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Innerhalb der Heterodoxie sind postkeynesianische mit acht, bzw. evolutionäre Ansätze mit sieben Professor_innen am stärksten vertreten. In Deutschland (8,04%) konnte, im Vergleich zu Österreich (2,22%) und der Schweiz (2,13%), eine verhältnismäßig bessere Verankerung ordoliberaler Konzepte festgestellt werden, die auf den „deutschen Sonderweg“ in der Entwicklung der Volkswirtschaftslehre nach dem Zweiten Weltkrieg verweist und maßgeblich von der so genannten „Freiburger Schule“ getragen wurde. Abschließend bekräftigt der geringe Prozentsatz an Professor_innen, die sich seit 2008 in ihren Beiträgen zur Wirtschafts- und Finanzkrise beschäftigt haben (14,45%) die Kritik, dass sich ökonomische Forschung zu wenig an aktuellen wirtschaftlichen Problemen und Entwicklungen orientiert. In diesem Kontext zeigt sich auch, dass die Krise unter heterodoxen Ökonom_innen wesentlich häufiger (etwa ein Drittel) Forschungsgegenstand war als bei ihren Mainstream-Kolleg_innen.

Ideologischer Bias von Ökonom_innen in der Politikberatung und in öffentlichen Debatten

In der innerakademischen Vernetzung zeigt sich die zentrale Rolle des „Vereins für Socialpolitik“ (VfS), dem 427 (60%) der Professor_innen zugehörig sind. Wichtige Rollen für den akademischen Forschungsaustausch spielen darüber hinaus die „American Economic Association“ (12%) und die „European Economic Association“ (11%). Unter den heterodoxen Professor_innen besitzt der VfS eine noch zentralere Stellung (77%). Die „European Society for the History of Economic Thought“ (23%) und der „Arbeitskreis Politische Ökonomie“ (18%) verkörpern zwei spezifische Plattformen für heterodoxe Professor_innen im deutschsprachigen Raum. Die Analyse der außerakademischen Vernetzung verfolgt verschiedene Kanäle der Einflussnahme der Volkswirtschaftslehre auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen. Auf der Ebene der unterstützenden Politikberatung („policy support“) stellen das „CESifo München“ mit 146 (21%), das „IZA Bonn“ mit 91 (13%) sowie das „CEPR London“ mit 90 (13%) die quantitativ bedeutendsten Institutionen dar.

Auf der Ebene der aktiven wirtschaftspolitischen Einflussnahme („policy involvements“) konnten sowohl neo- bzw. ordoliberale Akteursnetzwerke (z.B. Walter Eucken Institut, Kronberger Kreis, F.A. Hayek Gesellschaft, INSM, Hamburger Appell, Plenum der Ökonomen) als auch keynesianisch geprägte Expertengruppen (z.B. Keynes Gesellschaft, Hans-Böckler Stiftung) identifiziert werden, wobei hier ein klares Übergewicht neo- bzw. ordoliberaler Think Tanks besteht. Dabei ist die institutionelle Verbindung von Ökonom_innen in den zentralen wirtschaftspolitischen Beratungsgremien (SVR, sowie die Wissenschaftlichen Beiräte im deutschen Wirtschafts- und Finanzministerium) zu neo- bzw. ordoliberalen Netzwerken mit mehr als 42% besonders hoch. Insbesondere in Deutschland kann dies durch einen langfristig betriebenen, erfolgreichen Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen in der wirtschaftspolitischen Beratung erklärt werden, wie in einer soeben publizierten Studie gezeigt wurde. Diese ungleiche Machtverteilung bietet auch eine mögliche Erklärung für ein, insbesondere im Zuge der deutschen Krisenpolitik attestiertes, „Fortleben“ bzw. „Revival“ eines explizit konservativ verstandenen Ordoliberalismus, das die außergewöhnliche Persistenz neoliberaler Anschauungen und Politiken unter deutschen Wirtschafts- und Politikeliten erklären würde.

Weiterführende Literatur

Die Studie in der Langfassung ist als FGW-Studie erschienen und kann hier als adaptiertes Working Paper heruntergeladen werden.

Der BEIGEWUM hat sich in zahlreichen Publikationen mit diesem Thema auseinandergesetzt, jüngere Beispiele sind der Kurswechsel 1/16 (Die Zukunft der Volkswirtschaftslehre: Kann die ökonomische Wissenschaft plural werden?) oder das Debattenforum des Kurswechsel 2/2015 (Perspektiven und Grenzen Pluraler Ökonomie).

Angelobung der neuen Bundesregierung

Anlässlich der voraussichtlichen Angelobung der neuen Bundesregierung möchten wir auf Folgendes hinweisen:

Aufruf zu Demonstrationen: Als Mitglied der „Plattform für eine menschliche Asylpolitik“ ruft der BEIGEWUM gemeinsam mit zahlreichen Initiativen und Organisationen zu Demonstrationen gegen die neue Bundesregierung auf:

- Am Montag, den 18. Dezember 2017 wird vormittags eine Demo gegen die ÖVP/FPÖ-Regierungsangelobung auf dem Heldenplatz stattfinden. Der Aufruf sowie aktuelle Informationen, etwa zur konkreten Uhrzeit, sind hier zu finden: http://menschliche-asylpolitik.at/ sowie https://www.facebook.com/events/392929371137889/

- Am Samstag, den 13. Jänner 2018 findet ab 14:00 Uhr der „Neujahrsempfang: Großdemo gegen Schwarz-Blau!“ statt. Treffpunkt ist der Westbahnhof, Christian-Broda-Platz.

Nein zu Rassismus, Sexismus und Sozialabbau!

Schluss mit der Normalisierung von Rechtsextremismus!

BEIGEWUM-Bilanz von Schwarz-Blau / Orange 2000 – 2006 (aus dem Jahr 2006): Zur Angelobung der ÖVP/ FPÖ Regierung weisen wir auf zwei Debattenforen des Kurswechsels aus dem Jahr 2006 hin die sich mit der sozialpolitischen sowie mit der wirtschaftspolitischen Bilanz von Schwarz-Blau / Orange auseinandergesetzt haben: http://www.beigewum.at/2017/12/beigewum-bilanz-von-schwarz-blau-orange-2000–2006

Dokumentation der Veranstaltung „Österreich nach der Wahl – sozioökonomische Perspektiven“: Hier ist ein Videomitschnitt unserer Veranstaltung vom 6. November 2017 im Republikanischen Club zu finden. Michaela Moser (Dozentin an der FH St. Pölten, Sozialexpertin der Armutskonferenz), Markus Marterbauer (Leiter Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik der AK Wien, Lektor an der Wirtschaftsuniversität Wien) und Lukas Oberndorfer (Rechtswissenschafter, Redaktion mosaik) diskutierten, was die konkreten Auswirkungen einer Neuauflage des schwarzblauen Projekts sein könnten und wie linke Antworten auf diese Aussichten aussehen sollten: https://www.youtube.com/watch?v=o_CeDSut_pA

BEIGEWUM-Bilanz von Schwarz-Blau / Orange 2000 – 2006

BEIGEWUM-Bilanz von Schwarz-Blau / Orange 2000 – 2006

(aus dem Jahr 2006)

Wir möchten aus aktuellem Anlass an dieser Stelle auf zwei Debattenforen des Kurswechsels aus dem Jahr 2006 hinweisen, die sich mit der sozialpolitischen sowie mit der wirtschaftspolitischen Bilanz von Schwarz-Blau / Orange auseinandergesetzt haben und die hier abrufbar sind (http://www.beigewum.at/kurswechsel/jahresprogramm-2006/heft-22006; http://www.beigewum.at/kurswechsel/jahresprogramm-2006/heft-32006).

Dabei fiel die sozialpolitische Bilanz „verhältnismäßig eindeutig aus: das selbst gesetzte Ziel der ÖVP geführten Regierung den Sozialstaat zu »straffen« und »abzubauen« wurde umfassend und trotz großer Widerstände (…) durchgesetzt“ (Kurswechsel 2/2006, Editorial Debattenforum). Die AutorInnen des Debattenforums zeigen auf, welche Ideologie hinter dem damals eingeführten Kinderbetreuungsgeld steckt, welche Verteilungswirkungen die Budgetpolitik der damaligen Regierung hatte und kommentieren die Pensionsreform von 2003 – das sozialpolitische Kernstück von Schwarz-Blau / Orange. Zudem wird auf den weitgehenden Verzicht des Einbezugs der Sozialpartnerschaft bei sozialpolitischen Entscheidungen eingegangen. Insgesamt wird deutlich, dass Familien, Unternehmen und Landwirtschaft zu den GewinnerInnen der Politik zählten, während Unselbständige, PensionistInnen und Arbeitslose zu den VerliererInnen gehörten (vgl. Rossmann 2006).

Im Debattenforum 2/2006 „Sozialpolitische Bilanz von Schwarz-Blau/Orange 2000–2006“ sind folgende Beiträge zu finden und downloadbar:

- Job und Kind – Recht oder Luxus? Eine kritische Analyse der Auswirkungen des Kinderbetreuungsgeldgesetzes auf die Beteiligung von Eltern am Erwerbsarbeitsmarkt

Clara Fritsch - Ein Blick auf die verteilungspolitischen Implikationen der Budgetpolitik nach der politischen Wende 2000

Bruno Rossmann - „Pensionsreform“ in Schwarz-Blau/Orange

Emmerich Tálos und Clemens Wiedermann

Die wirtschaftspolitische Analyse von sechs Jahren Schwarz-Blau / Orange im Debattenforum 3/2003 fokussiert auf „die strukturellen Änderungen im Politikstil der liberal-konservativen Regierung“ (Kurswechsel 3/2006, Editorial Debattenforum). So wird etwa auf den politischen Diskurs eingegangen, der sich nach Ansicht der AutorInnen von „traditioneller Interessenpolitik entlang der Dimensionen Klasse-Schicht-Geschlecht“ hin zur „Konstruktion neuer kulturell und ethnisch-nationalistisch geprägter Identitäten“ (ebd.) entwickelt hat. Zentral in der Argumentation der Regierung war der „Wirtschaftsstandort Österreich“ zu dessen Erhalt bzw. Stärkung etwa „ArbeitnehmerInnen niedrige Lohnabschlüsse, Arbeitsflexibilisierung und neue Formen prekärer Arbeitsverhältnisse“ (ebd.) hinnehmen sollten. Weiters werfen die AutorInnen des Debattenforums einen Blick auf den Österreichischen Korporatismus und die Auswirkungen der oben genannten neuen Identitätspolitik auf ebendiesen. Ein zweites zentrales wirtschaftspolitisches Thema von Schwarz-Blau / Orange war die Austeritätspolitik mit dem Ziel des sogenannten „Nulldefizits“ (siehe auch hier). Ein solches Ziel „induziert (…) alle möglichen Formen von Ausgliederungen, Public-Private-Partnerships, Börsengänge und damit Teil- oder Vollprivatisierungen staatlicher Unternehmen“ (ebd.) und wurde „zum generellen Maßstab jeglicher Maßnahmen und Aktivitäten in allen Politikfeldern“ (ebd.). Die AutorInnen des Debattenforums beschreiben diese Auswirkungen exemplarisch an den – in diesem Zusammenhang eher selten beleuchteten – Feldern der Verkehrs- und Umweltpolitik.

Im Debattenforum 3/2006 „Wirtschaftspolitische Bilanz von Schwarz-Blau/Orange 2000–2006“ sind folgende Beiträge zu finden und downloadbar:

- Sozio-ökonomische Entleerungen und identitätspolitische Aufladungen. Einige Aspekte der Regierungspolitik 2000 – 2006

Sieglinde Rosenberger - Arbeitsbeziehungen nach der rechtskonservativen Wende: Sozialpartnerschaft in der Krise?

Susanne Pernicka - Verkehrspolitik in Zeiten des Nulldefizits

Claus Faber - Keine Umweltpolitik unter Schwarz-Blau / Orange

Bernhard Obermayr

Einige Punkte von damals scheinen in der heutigen Debatte wieder aufzukommen. Ein Blick in die Analysen von damals lohnt sich also!

Panel Discussion: „The banking crisis in Italy and its impact on the Euro“ – 23.11.2017 15:15 WU Wien

The banking crisis in Italy and its impact on the Euro

Recently, Italy has become the focus of international media attention, mostly due to the fragility of its banking system. One bank, Monte dei Paschi di Siena has already been saved by a strange combination of bail in and bailout. Other Italian banks, amongst them major players, are also in a vulnerable situation. In the meantime, the Eurozone has brought about rules that prevent states from bailing out banks. They now have to be bailed in by their owners and even eventually their depositors.

The panel will discuss the following questions: What has caused the Italian banking crisis? Has it been imprudent lending, or is it due to the lack of growth in the Italian economy? In terms of per capita GDP, Italy is now doing worse than before the introduction of the euro. There is a massive lack of demand in the Italian economy, partly due to constant austerity. Can this be the reason for the fragility of the Italian banking system, where the ratio of non-performing loans has reached 19%?

Italy, unlike the previously mentioned countries, is a large part of the EU. Its collapse, or a crisis in its banking system, may have an enormous impact on the European Union.

Panelists:

Prof. Guido Montani, Professor of International Political Economy at the University of Pavia

Prof. Riccardo Fiorentini, Professor at University of Padova

Dr. Thomas Fazi, Journalist & Author

Vanessa Redak, Oesterreichische Nationalbank (OeNB, Austrian Central Bank)

Date:

Thursday, 23. 11.2017

15:15–17:00

Location:

Vienna University of Economics and Business (WU)

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

TC.2.01 Siemens Hörsaal (120)

Part of a conference series on the Euro and the Italian crisis, organised by the Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics, University of Sopron, Hungary in cooperation with the University of Economics in Bratislava.

Österreich nach der Wahl – sozioökonomische Perspektiven

Nach den Wahlen deutet alles darauf hin, dass die Koalition zwischen ÖVP und SPÖ Geschichte ist. Die Zeichen stehen auf Neuauflage von Schwarz-Blau. Nachdem ÖVP und FPÖ bereits Regierungserfahrung miteinander haben, ist anzunehmen, dass die Umsetzung der Pläne schneller und friktionsfreier vorangehen wird als beim ersten gemeinsamen Regierungsversuch auf nationaler Ebene ab 2000.

Auf der Veranstaltung soll diskutiert werden, was die konkreten Auswirkungen einer solchen Neuauflage des schwarzblauen Projekts sein können, mit einem Schwerpunkt auf sozialpolitische sowie wirtschaftspolitische Maßnahmen. Vor allem die Themen Mindestsicherung und Zuwanderung standen im Fokus des Wahlkampfes der beiden Parteien, weiters ist die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern zuletzt in die Abschusslinie geraten.

Einen Schwerpunkt der Diskussion wird auch die Frage bilden, wie linke Antworten auf diese Aussichten aussehen sollen und inwiefern die Erfahrungen von 2000 bis 2007 uns für die kommenden Auseinandersetzungen weiterhelfen können.

Montag 06.11.2017 18:30, Republikanischer Club (Rockhgasse 1, 1010 Wien)

Am Podium:

Michaela Moser, Dozentin an der FH St. Pölten, Sozialexpertin der Armutskonferenz.

Markus Marterbauer, Leiter Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik der AK Wien, Lektor an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Lukas Oberndorfer, Rechtswissenschafter, Redaktion mosaik.

**** Update ****

Videoufzeichnung findet sich hier: https://www.youtube.com/watch?v=o_CeDSut_pA&t=5s

**** Update ***

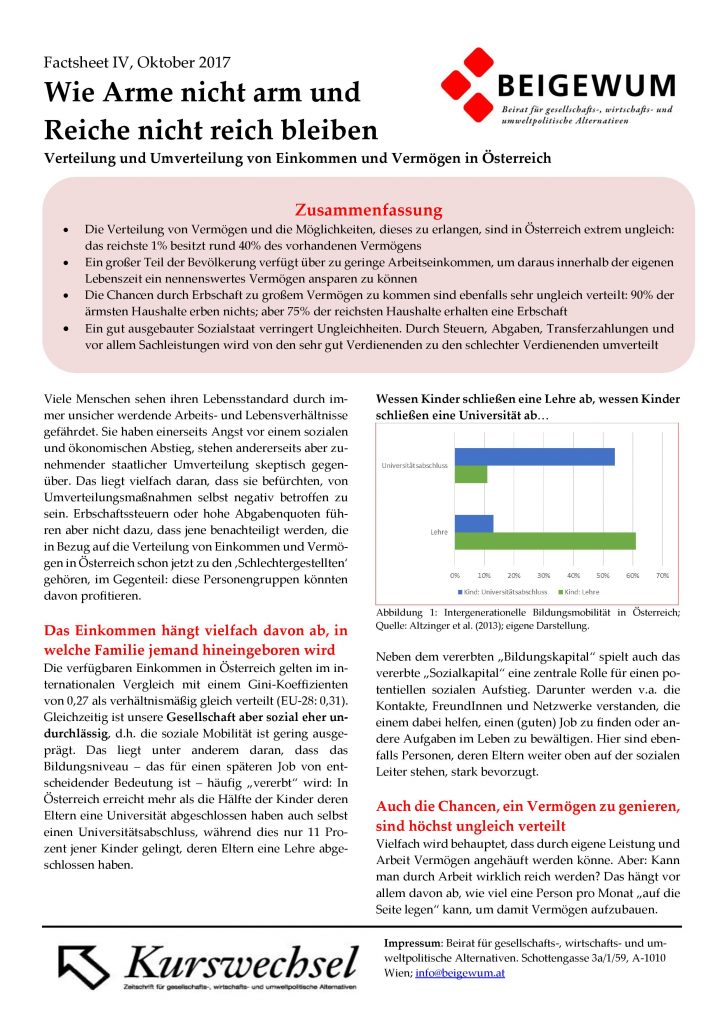

Wie Arme nicht arm und Reiche nicht reich bleiben. Verteilung und Umverteilung von Einkommen und Vermögen in Österreich (Factsheet IV)

Das Factsheet als hochauflösendes jpg:

Quellen und weitere Literatur zum Thema:

- Alzinger, Wilfried/ Lamei, Nadja/Rumplmaier, Bernhard/Schneebaum, Alyssa (2013): Intergenerationelle soziale Mobilität in Österreich, Statistische Nachrichten 1/2013, S. 48–62, https://media.arbeiterkammer.at/PDF/Intergenerationelle_soziale_Mobilitaet.pdf

- Humer, Stefan (2014): Aufkommen von Erbschaftssteuern. Modellrechnung exemplarischer Tarife. Wirtschaft und Gesellschaft, 40(1), S. 151–159; wug.akwien.at/WUG_Archiv/2014_40_1/2014_40_1_0151.pdf

- Jahoda Bauer Institut (2017): Wer wieviel erbt; http://jbi.or.at/wer-wieviel-erbt/

- BEIGEWUM / Attac / Armutskonferenz (Hrsg.) (2014). Mythen des Reichtums. Warum Ungleichheit unsere Gesellschaft gefährdet. VSA. Hamburg.

- Anreasch, Michael/Fessler, Pirmin/Mooslechner, Peter/Schürz, Martin (2012): Fakten zur Vermögensverteilung. Sozialbericht 2011- 2012, Wien, S. 249–268; http://www.armutskonferenz.at/files/bmask_sozialbericht_kapitel_vermoegensverteilung-2012_3.pdf

- Fessler, Pirmin/Schürz, Martin (2010): Reich bleiben in Österreich. In: Wirtschaft und Gesellschaft 39(3), 343–360; http://wug.akwien.at/WUG_Archiv/2013_39_3/2013_39_3_0343.pdf

Hier gehts zu Factsheet I: Mythos „schwarze Null“

Hier gehts zu Factsheet II: Arbeitszeit: Verkürzung statt Flexibilisierung

Hier gehts zu Factsheet III: Arbeitszeit: Hartz IV ist kein Vorbild