Perspektiven für die feministische Ökonomie

Mascha Madörin anlässlich ihres 70. Geburtstags 3 Tage in Wien

Petra Sauer (Beigewum, VrauWL)

„Erforschen Sie, was Sie interessiert. Ansonsten macht es keinen Spaß und es hört Ihnen auch niemand zu.“, so Mascha Madörin auf die Frage nach den brennenden Themen die es für feministische Ökonom_innen zu erforschen gilt. In der ersten Märzwoche gab es gleich drei Mal die Möglichkeit Fragen an die Schweizer Wirtschaftswissenschaftlerin Mascha Madörin zu stellen. Denn anlässlich ihres 70. Geburtstags verweilte die Grande Dame der feministischen Ökonomie in Wien und diskutierte an drei Tagen in drei unterschiedlichen Formaten über ihren Werdegang, ihr Selbstverständnis als Ökonomin und natürlich über ihre Forschung.

In einem Gespräch mit Christa Schlager und Käthe Knittler wurde am 2.3. in der AK Bibliothek das Lesebuch „Quer denken“ mit und über Mascha Madörin vorgestellt. Auch wenn sie diesen Plan nicht vorsätzlich verfolgte, so passierte es ihr doch immer wieder, dass sie quer des politischen Establishments, des Finanzplatzes Schweiz und der Mainstream Ökonomie argumentierte und agierte. Denn sie brachte als Frau und Makroökonomin nicht nur Licht in die blinden Flecken der Wirtschaftstheorie, sondern war auch Aktivistin, die die schamlosen wirtschaftlichen Beziehungen der Schweiz zu Südafrika aufdeckte und die Funktionsweise des Schweizer Finanzsystems sowohl analysierte als auch anprangerte. Außerdem lehrte sie in den Siebzigern in dem gerade unabhängig gewordenen Staat Mosambik Politische Ökonomie und betrieb Feldforschung. Im Gespräch bezeichnete Mascha Madörin diese Erfahrung als maßgeblich prägend für ihr Verständnis kritischer Wissensproduktion.

In der Familie ihrer Mutter mussten alle den Lohn an den Vater abliefern. Dann wurde, nach den notwendigen Haushaltsausgaben, das Geld wieder verteilt: Männer, die bezahlte Arbeit verrichteten, bekamen 10 Franken, Frauen, die sowohl bezahlte als auch unbezahlte Arbeit verrichteten bekamen 5 Franken, und Frauen, die „nur“ unbezahlte Arbeit verrichteten bekamen nichts. Diese Tatsache weckte schon in Kindheits- und Jugendjahren den Gerechtigkeitssinn von Mascha Madörin. Geschlechtsspezifische Ungleichheiten, die sich aus dem Umstand ergeben, dass jene Arbeit, die vorwiegend von Frauen unbezahlt in Haushalt und Gemeinschaft verrichtet wird, in den gängigen ökonomischen Modellen und somit in der wirtschaftspolitischen Praxis gänzlich unberücksichtigt blieb – und Großteils auch noch bleibt – waren daher immer Bezugspunkt ihrer Forschung. Spätestens mit ihren Analysen und Beiträgen zur feministischen Kritik am männlich geprägten Wirtschaftsverständnis, an der Neoklassik und dem Homo Economicus seit den frühen 1990er Jahren sowie zur Care-Ökonomie, die seit den 2000er Jahren ein Schwerpunkt wurde, kann Mascha Madörin als eine Wegbereiterin der feministischen Ökonomie bezeichnet werden.

Während Freitags Nachmittag, den 3.3., an der WU Wien „Überlegungen zu einer feministischen Ökonomie von Frauenrechten“ angestellt wurden, reflektierte Mascha Madörin am Samstag im Rahmen einer Gesprächswerkstatt in der Frauenhetz über die Entwicklungsgeschichte der feministischen Ökonomie. In einer Revue der „Passagen feministischer Ökonomie“ skizzierte Madörin drei Etappen. In der ersten Etappe stand die Kritik an den Modellannahmen der Neoklassik sowie am eingeschränkten Arbeitsbegriff der vorherrschenden Wirtschafstheorie im Mittelpunkt. Die Betonung, dass Geld- und Fiskalpolitik hinsichtlich ihrer Verteilungswirkung nicht neutral sind – „EnGendering Macroeconomics“ – und das Konzept des Gender Budgeting prägten die zweite Etappe feministischer Ökonomie. In der gegenwärtigen dritten Etappe steht für Mascha Madörin die Geldtheorie im Zentrum. Die Funktionsweise und die Institutionen der Geldschöpfung bestimmen laut Madörin maßgeblich die Verfügungsgewalt über und die Verteilung von Ressourcen. Für die feministische Ökonomie sei dies insbesondere relevant, weil alternative geldtheoretische Ansätze Wege für die langfristige öffentliche Finanzierbarkeit der sozialen Dienstleistungen Pflege, Gesundheit und Bildung aufzeigen können. Somit verbindet sie aktuell drei wesentliche Stränge ihrer Arbeit: ihre Analyse von Geld- und Finanzsystemen mit den Auswirkungen der Ökonomisierung von Pflege- und Gesundheitsleistungen und der gesellschaftlichen und ökonomischen Bedeutung unbezahlter Arbeit.

In Summe hat sie nach drei Tagen mehrere Empfehlungen und Anregungen für feministische Ökonom_innen parat. Es brauche erstens grundlegende Arbeit an einer feministischen Geldtheorie. Außerdem solle die Kritik der Wirtschaftstheorie über die Kritik an der Neoklassik hinausgehen und auch heterodoxe Ansätze auf ihre blinden Flecken hin untersuchen. Das gilt auch für politisches Engagement, denn „es kann nicht sein, dass Männer – auch in der Linken – noch immer bei weitem überrepräsentiert sind.“, so Madörin bezugnehmend auf die Veranstaltungen der europaweiten Bewegung DiEM25. Neue Erkenntnisse und Schlussfolgerungen würden sich zudem auch ergeben, wenn wir unsere Blickwinkel von den Auswirkungen zu den Zusammenhängen und Prozessen lenken. Ein neues Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet sich, wenn wir soziale Dienstleistungen und unbezahlte Arbeit im Mittelpunkt unserer Analyse verankern und die Definition gesellschaftlicher Zielsetzungen damit maßgeblich prägen.

Viele der Texte von Mascha Madörin sind über ihre Hompage verfügbar.

Das Buch „Quer denken: Mascha Madörin“, herausgegeben von Bettina Dyttrich und Stefan Howald ist als Sachbuch der edition 8 erschienen.

Mehr zur feministischen Perspektive auf Finanzmärkte und Geld wird im nächsten Kurswechsel „Die Herren des Geldes – Das Geld der Herren?“ zu finden sein.

Unaufhaltsame Krisengewinner? Die extreme und populistische Rechte in Europa

Veranstaltungsrückblick von Julia Hofmann und Saskja Schindler [1]

Ende Februar 2017 fand in der Skylounge der Universität Wien eine Veranstaltung zum Aufstieg der Rechten in zahlreichen europäischen Ländern statt. Galten Länder wie Österreich, aber auch die Niederlande oder Italien mit ihren starken rechtspopulistischen Tendenzen lange Jahre eher als Ausnahme in der Europäischen Union, sind nun beinahe alle Mitgliedstaaten mit wachsenden, rechten und rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen konfrontiert. Zahlreiche WissenschaftlerInnen und kritische Medien warnten schon seit längerem vor diesem steten Aufstieg der Rechten, dennoch stellte das Jahr 2016 für viele einen Bruch mit den bisher wahrgenommen Entwicklungen dar: Nicht nur die Wahl Donald Trumps zum 45. US-Präsidenten, sondern auch das Mehrheitsvotum der BritInnen für einen Austritt aus der Europäischen Union, der Erfolg der Alternative für Deutschland (AfD) bei Landtagswahlen oder das enge Rennen um die österreichische BundespräsidentInnenwahl und die wachsende Popularität des Front National (FN) in französischen Wahlumfragen wurden heftig diskutiert.

Dementsprechend wurden im Rahmen eines kürzlich angelaufenen und vom FWF mit finanzierten Forschungsprojektes „Solidarität in Zeiten der Krise. Sozio-ökonomischer Wandel und politische Orientierungen in Österreich und Ungarn“ (SOCRIS) fünf ausgewiesene Rechtsextremismus-ForscherInnen nach Wien eingeladen, um über diesen scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg der Rechten in ihren jeweiligen Ländern zu diskutieren.

Den Anfang machte die italienische Politikwissenschaftlerin Manuela Caiani. Sie gab einen Einblick in ihre Forschungsarbeiten zur Vernetzung rechtsextremer Gruppen in Europa und den USA. Caiani konzentrierte sich hierbei insbesondere auf die Vernetzung im Internet und zeigte in ihrer Studie „The Dark Side of the Web“, dass diese vielfach bereits sehr gut miteinander vernetzt sind, wenngleich sich dabei auch deutliche länderspezifische Unterschiede zeigen: So weisen die rechten Gruppierungen in den USA eine stark dezentrale Vernetzungsstruktur auf, die deutschen Gruppierungen dagegen eine eher zentralistische. In Hinblick auf die internationale Vernetzung rechter Gruppierungen im Internet zeigt die Studie zum einen, dass die italienische Rechte am stärksten international vernetzt ist, und zum anderen, dass die Möglichkeit der Vernetzung am stärksten von Neonazi-Gruppen genützt wird. Die Vernetzung im Internet wird von den rechten Gruppen derzeit, wie Caiani zeigte, vorwiegend zu Propaganda- und Informationszwecken genützt, während die tatsächliche Mobilisierung noch eher offline betrieben wird.

Der Soziologe Jörg Flecker stellte sich anschließend in seinem Kurzvortrag die Frage, ob der Begriff der Solidarität analytisch auf die Politik der FPÖ anwendbar wäre. In der wissenschaftlichen Debatte sei es, so Flecker, umstritten, ob das Konzept der Solidarität notwendigerweise universalistisch, inklusiv und allumfassend wäre oder ob die Herstellung von Solidarität nicht das Ziehen von Grenzen (mit wem ist man solidarisch, mit wem nicht?) bedinge. Wenn das Konstrukt der Solidarität ein exklusives Moment impliziere, dann könne man auch im Falle der FPÖ von einer spezifischen, exklusiven Form der Solidarität sprechen, so Flecker – einer Solidarität nach innen also (d.h. einer Form der Solidarität mit der „Deutschen Volks‑, Sprach- und Kulturgemeinschaft“ bzw. mit dem Staatsvolk), allerdings bei gleichzeitiger starker Schließung nach außen. Im zweiten Teil seines Vortrags weichte Flecker diese These jedoch auf, als er die Politik, der sich selbst als „soziale Heimatpartei“ verstehenden FPÖ, genauer unter die Lupe nahm. Diese greift, ihm zufolge, die soziale Frage zwar durchaus auf, zeigt aber durch gegenteiliges Stimmverhalten in Nationalrat und Landtagen (etwa beim Pflegegeld, der Mindestsicherung oder Fragen des Lohn- und Sozialdumpings), dass sie nicht auf der Seite der arbeitenden Menschen in Österreich steht.

Der ungarische Forscher István Gracjzjár beschäftigte sich mit der Genese der rechtsextremen Jobbik und ihren Verflechtungen zur regierenden Fidesz-Partei. Gajczjár zufolge ist der Aufstieg der zutiefst antisemitischen, romafeindlichen und homophoben Jobbik nur durch multiple Krisenerscheinungen erklärbar: Ungarn habe die Wirtschaftskrise recht hart getroffen, darüber hinaus stecke das Land durch zahlreiche Korruptionsfälle seit einigen Jahren in einer „politisch-moralischen Krise“. In seinem Vortrag argumentierte Grajczjár des Weiteren, dass es nicht nur starke, ideologische Überschneidungen zwischen Fidesz und Jobbik gäbe (z.B. bei Fragen der Verstaatlichung, des Geschichtsrevisionismus oder dem Umgang mit Arbeitslosen) sondern, dass sich durch Jobbik das gesamte politische Spektrum in Ungarn weiter nach rechts verschiebe.

Die deutsche Rechtsextremismusforscherin Gudrun Hentges hat sich wissenschaftlich mit dem Phänomen PEGIDA (und daran angrenzend auch mit der neu entstandenen rechtspopulistischen Partei AfD) beschäftigt. In ihrem Vortrag wies sie daher auch auf das scheinbare Paradoxon hin, dass rechte Bewegungen sich positiv auf scheinbar linke Positionen, wie etwa den Ausbau direkter Demokratie beziehen. Hentges zeigte jedoch, dass das dahinterliegende Konzept der Demokratie von Bewegungen wie PEGIDA sich stark von progressiven Demokratieansätzen unterscheidet. Ihrer Ansicht nach bedienen sie sich des Konzeptes einer „identitären Demokratie“, das auf den umstrittenen deutschen Staatsrechtler Carl Schmitt zurückgeht. Schmitt (1923) zufolge gehört zu einer Demokratie „(…) notwendig erstens Homogenität und zweitens – nötigenfalls – die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen.“ Das Recht auf direkte Demokratie gäbe es – im Sinne PEGIDAs – also nur für ausgewählte, autochthone Gruppen.

Der an der französischen Université de Lille forschende Soziologe Dietmar Loch versuchte in seinem Vortrag schlussendlich den Erfolg von Marine Le Pen und ihrem Front National zu erklären. Er wies auf die verschiedenen gesellschaftlichen Spaltungen und Konfliktlinien in Frankreich hin, etwa auf die Konfliktlinie zwischen ökonomischer Öffnung und Schließung. Unter Rückgriff auf Erkenntnisse der Soziogeographie zeigte Loch, dass der Front National nicht nur abgehängte IndustriearbeiterInnen anspreche, sondern sich mindestens drei, räumlich getrennte, WählerInnengruppen ausmachen lassen: die Arbeitslosen im Nordosten Frankreichs, die ArbeiterInnen im Süden und die „sich als abgehängt Fühlenden“ im Westen des Landes. Spannend war auch sein Befund, dass die räumliche Distanz von öffentlichen Verkehrsmitteln als ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, Front National zu wählen, herangezogen werden kann.

Auch wenn sich nicht alle Vorträge explizit mit dem Zusammenhang der Krise und dem Aufstieg rechter Parteien und Bewegungen beschäftigten, implizit zeigte sich jedoch in allen Forschungen, die Bedeutung multipler Krisenerscheinungen, die – geht es nach den eingeladenen WissenschaftlerInnen – in weiteren Studien näher erforscht werden sollte. Hinsichtlich zukünftiger politischer Entwicklungen waren sich auf dem anschließenden Podium auch alle einig: Der Aufstieg der Rechten wäre zwar keinesfalls unaufhaltsam, dennoch gebe es derzeit kaum politische Tendenzen, die ihm die Stirn bieten würden.

Mit dem Thema setzt sich auch die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Kurswechsel auseinander. Zum Weiterlesen empfiehlt sich „Der Rechte Streit um Europa„…

_______________________________________

[1] Die Autorinnen arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im SOCRIS-Projekt. Julia Hofmann ist zudem Mitglied im BEIGEWUM-Vorstand und in der Kurswechsel-Redaktion.

Der Kurswechsel 4/2016 ist da!

Thema: Der Rechte Streit um Europa

Bereits seit der Eurokrise scheinen in ganz Europa EU-kritische Stimmen – sowohl von rechts als auch von links – im Aufwind. Die Entscheidung für den Brexit im britischen Referendum über die EU-Mitgliedschaft hat die Frage der Europäischen Desintegration explizit auf die politische Tagesordnung gesetzt.

Charakteristisch sowohl für die Referendumskampagnen als auch die britischen Debatten nach dem Brexit-Votum war die Dominanz der politischen Rechten. Zumindest in dieser Hinsicht ist Großbritannien repräsentativ für die Europa-Debatten in der EU. Mit den rechten Debatten über Europa – von den Christdemokraten bis hin zur äußersten Rechten – setzt sich diese Kurswechsel-Nummer auseinander.

Zum Inhaltsverzeichnis inklusive Artikeln zum Download geht es hier.

Der Zweifel an Fakten und die Krise der Volkswirtschaftslehre

Dieser Beitrag zu dem von Till van Treeck und Janina Urban herausgegebenen Buch „Wirtschaft neu denken – Blinde Flecken der Lehrbuchökonomie“ wurde zuerst auf dem Blog Arbeit & Wirtschaft veröffentlicht.

Ob Lohnhöhe, Stellung von Gewerkschaften, Freihandelsabkommen oder die Integration von Geflüchteten – ÖkonomInnen haben auf all diese Fragen Antworten, wie sich Politik und Gesellschaft dazu optimalerweise verhalten könnten. Das Vertrauen in die Wirtschaftswissenschaften ist allerdings spätestens mit der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 gründlich erschüttert worden. Denn der Großteil der ÖkonomInnen hatte nicht etwa die tiefste Krise seit der Großen Depression von 1929 vorausgesagt, sondern Jahre der Stabilität und des Wachstums. Die „Krise der Volkswirtschaftslehre (VWL)“ ist damit zum Politikum geworden und fällt aktuell mit der Erosion des Vertrauens in „allgemein anerkannte Wahrheiten“, aber auch faktenbasierte Analysen zusammen. weiterlesen »

Veranstaltungsrückblick: Kongress für ein „Gutes Leben für alle!“

Vom 9.–11. Februar fand zum zweiten mal der Kongress für ein „Gutes Leben für alle!“ statt. Über 1000 TeilnehmerInnen aus ganz Europa nahmen an den spannenden Diskussionen über Wege zu und Vorstellungen von einem „Guten Leben für alle“ teil.

Dabei hat sich auch der BEIGEWUM aktiv an dem Kongress beteiligt.

Als „Debattenraum“ war die Präsentation und Diskussion der Studie „Verankerung wohlstandsorientierter Politik“ (zusammenfassender Blog-Beitrag mit Link zur Studie hier) organisiert, an der Georg Feigl – AK Wien und BEIGEWUM-Vorstand – beteiligt war. Das Thema knüpft direkt an die Vorarbeiten im Rahmen der Veranstaltungsserie zum guten Leben für alle an, die zum Teil im Kurswechsel 2/2014 dokumentiert wurde.

Diskussionen rund um eine notwendige „Energie- und Ressourcenwende“, deren Möglicheiten und Barrieren, standen im Rahmen eines Workshops, der von Christina Plank (BEIGEWUM-Vorstand und ksoe Schasching-Fellow) mitgestaltet und – organisiert wurde, im Zentrum. Außerdem veranstalteten Florian Wukovitsch (Arbeiterkammer Wien) und Michael Soder (WU) als Herausgeber des Kurswechsels „Klimapolitik und Systemwandel“ (3/2016) eine Debatte zum selbigen Thema.

Veranstaltungsrückblick: Volkswirtschaftslehre im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik

Am 11.01.2017 diskutierten Jean-Robert Tyran (Dekan der Fakultät/Professor für Wirtschaftswissenschaften/Universität Wien) und Maximilian Kasy (Associate Professor, Harvard University) unter der Moderation von Katharina Mader zum Thema „Volkswirtschaftslehre im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik“.

Die Veranstaltung fand als Kooperation zwischen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, dem BEIGEWUM, der Gesellschaft für Pluralen Ökonomik Wien und der Studienvertretung Volkswirtschaftslehre statt und war gut besucht, was das große Interesse an dem Thema deutlich macht.

Die Diskutanten stimmten in vielen Punkten überein: die Wirtschaftswissenschaft hat(te lange Zeit) empirische Defizite, während gleichzeitig politisches Engagement nicht wertgeschätzt wurde. Die Kritik an der Disziplin war also gerechtfertigt und Pluralität in der Ökonomie wird als wichtig erachtet.

Dass dabei unterschiedliche Auffassungen von Pluralität vorherrschen wurde bei den kritischen Anmerkungen aus dem Publikum deutlich. Damit eine plurale Lehre in Zukunft (wieder) möglich sein wird, benötigt es jedoch mehr als ein Lippenbekenntniss. Nämlich u.a. die nötige Infrastruktur, also entsprechende finanzielle Mittel und zeitliche Ressourcen. Ob auch dafür die entsprechende Übereinstimmung vorhanden ist, wird sich in Zukunft zeigen.

Zum Weiterlesen: Die Zukunft der Volkswirtschaftslehre: kann die oekonomische wissenschaft plural werden?

Der Handel mit dem Klima.

Es braucht neue Wege für eine gerechte, sozioökologische Transformation.

Simon Theurl

(Als Perspektive des Marie Jahoda – Otto Bauer Institut Erschienen)

Kenntnisse zum Klimawandel

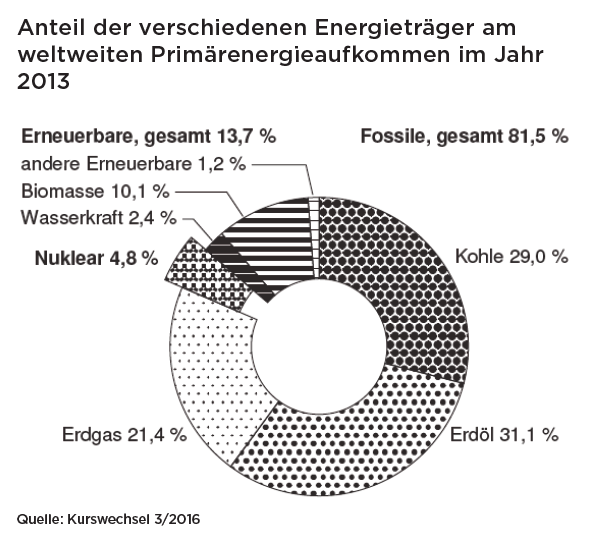

Grundlage für die Übereinkünfte in Paris ist ein Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change 2013/14 (IPCC). Darin sind die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel zusammengefasst. Die Durchschnittstemperatur auf der Erde ist zwischen 1880 und 2012 um 0.85°C angestiegen. Bis 2100 wird ein weiterer Anstieg von 1.5 – 4.8°C prognostiziert, je nachdem welche politischen Maßnahmen getroffen werden. Der Temperaturanstieg ist eine Folge von mehr Treibhausgasen in der Atmosphäre. Die verstärkte Treibhausgasemission hängt mit dem global wachsenden Energiebedarf zusammen, der zwischen 1800 und 2010 um das 50-fache gestiegen ist. Im Jahr 2013 deckten fossile Energieträger, deren Nutzung Treibhausgase freisetzt, 81,5% des globalen Primärenergieaufkommens. Primärenergie ist Energie, die direkt aus den ursprünglichen Energiequellen bezogen werden kann. Kernenergie beispielsweise ist Primärenergie, die Energie eines mit Kernenergie betriebenen Wärmekraftwerks jedoch nicht.

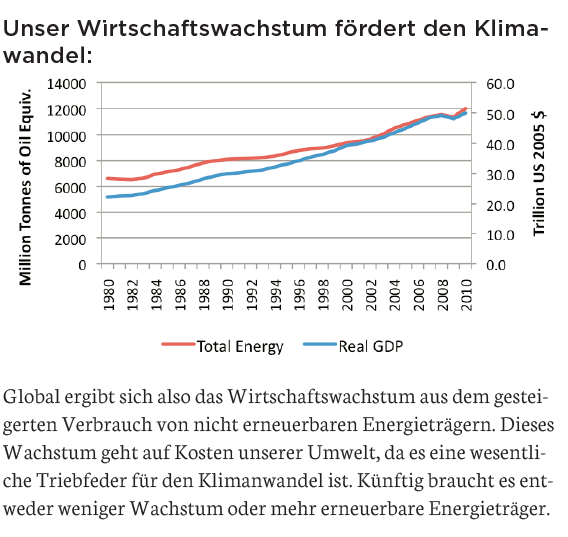

Wirtschaftswachstum und Klima

Hohe Treibhausgasemissionen und Energiebedarf gehen mit einem starken Wirtschaftswachstum einher, niedrige Emissionen und Energiebedarf mit einem geringen Wachstum. Die Frage nach der Kausalität zwischen diesen Größen ist ideologisch stark aufgeladen und entscheidend für die Strategien zur Bekämpfung der Erderwärmung. So wird argumentiert, dass saubere Technologien schädliche Emissionen und Wirtschaftswachstum entkoppeln können. Für die Umsetzung des Pariser Abkommens bräuchte es ab 2050 eine komplette Trennung. Fraglich bleibt, ob bei steigendem Wirtschaftswachstum und Konsum eine nachhaltige Reduktion der Treibhausgasemissionen tatsächlich möglich ist.

Wo entstehen Emissionen?

Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels setzen momentan nicht beim Konsum an. Der Großteil der vorgeschlagenen politischen Maßnahmen hin zu einem CO2-armen Wirtschaftssystem sieht technologiebasierte Veränderungen vor. Allen voran der Energiesektor soll auf erneuerbare Energiequellen umgestellt werden. Diese Vorgehensweise greift allerdings zu kurz, weil sie am nationalstaatlichen Territorium und der Produktion orientiert ist. Zurzeit werden Emissionen dort gemessen, wo sie produziert werden. Wo allerdings der Konsum stattfindet, bleibt außerhalb des Blickfeldes. Wenn Länder also emissionsintensive Industrien ins Ausland auslagern, sinken die Emissionen in den ursprünglichen Ländern. Dieses Phänomen wird Carbon Leakage genannt. Es führt dazu, dass nicht überprüft werden kann, ob eine Emissionsreduktion durch eine Entkarbonisierung oder eine Auslagerung erreicht wurde.

Markt gegen Erderwärmung?

Um die globalen Emissionen zu reduzieren hat sich die Klimakonferenz in Paris auf den Handel mit Emissionszertifikaten, sogenannten „internationally transfered mitigation outcomes“ (ITMOs) geeinigt. Der dominanten Marktlogik folgend wird Klimawandel dabei als Treibhausgasemissionen quantifiziert, mit einem Preis versehen und auf internationalen Märkten gehandelt. Dabei werden existierende Ungleichgewichte reproduziert indem dieselbe Marktlogik, die sie hervorgebracht hat, auf die Bewältigung des Klimawandels ausgeweitet wird. Die Komplexität sozio-ökologischer Systeme kann mit dieser Logik jedoch nicht annähernd gefasst werden.

Eine solche Marktlogik kommt beispielsweise zum Zug, wenn Emissionen durch Kompensationsprojekte anderswo ausgeglichen werden. Die „Ökosystemdienstleistung“ der Senkenfunktion, also der CO2 Speicherung in Böden oder Wäldern, wird an zahlungsfähige AbnehmerInnen in Form von Emissionsgutschriften verkauft. Oft werden diese Gutschriften von ärmeren Ländern mit schwachen demokratischen Institutionen angeboten und gehen mit Landraub und der Umsiedlung der politisch schwächsten Gruppen einher. Auf diese Weise werden die Kosten des Klimawandels nach unten weitergegeben und soziale sowie globale Ungleichgewichte verstärkt.

Dabei kommt es zu absurden Fällen, in denen teils autarke Bevölkerungsgruppen für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden, weil sie Waldflächen für Felder abholzen. Gleichzeitig wird die Umwandlung von Regenwald in Großplantagen als annähernd klimaneutral bewertet.

Alternative Strategien

Um die globale Erderwärmung tatsächlich unter 2°C zu halten, dürfen zwischen 2011 und 2100 insgesamt nicht mehr als 1.000 Gigatonnen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangen. Damit das gelingen kann, braucht es eine breite, globale, gesellschaftliche Anstrengung und Zustimmung, die ohne Berücksichtigung von Verteilungsfragen und der Alltagsprobleme der Menschen kaum zu erreichen ist. Das Pariser Abkommen ist nicht ausreichend, weil es die Entkoppelung des Energieverbrauchs vom Wirtschaftswachstum durch Marktmechanismen zum Ziel hat. Es gibt aber andere Wege zu einer gerechten sozio-ökologischen Transformation.

Erstens ist der Ökologische Fußabdruck für die Abbildung von Emissionen besser geeignet. Er misst die Summe aller Treibhausgasemissionen, die für die Herstellung eines bestimmten Produktes notwendig sind, unabhängig davon wo diese freigesetzt werden. Emissionen werden dort gemessen, wo sie konsumiert werden. Auf dieser Basis lassen sich sinnvollere Steuern auf die CO2 Kosten von Produkten erheben, wodurch Carbon Leakage und lange Transportwege weniger rentabel werden. Gleichzeitig stärkt dieser Ansatz das Bewusstsein für globale Güterketten und Ungleichgewichte sowie die Klimaverträglichkeit diverser Produkte in der Bevölkerung.

Zweitens müssen Alltagsbedürfnisse mit Klimapolitik verknüpft werden, damit es breite Zustimmung für eine sozial-gerechte ökologische Transformation gibt. ArbeiterInnen‑, Frauen- und Umweltbewegungen müssten dazu verstärkt die Dimensionen der jeweils anderen Bewegungen in ihre eigene Denk- und Handlungsweise integrieren um gemeinsam aufzutreten. Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung lassen sich zum Beispiel mit umweltpolitischen Forderungen nach einer Abkehr vom Wachstum verknüpfen. Die Ausweitung von gut bezahlten Dienstleistungen im Sozialbereich kann die Entkopplung von Emissionen und Wachstum vorantreiben.

Modern Times: Arbeit 4.0

Am 3.1. um 20:00 läuft auf Radio Orange ein Beitrag zur Sommerakademie „Arbeit 4.0″

ab 4.1. ist er auf http://www.radiostimme.at/modern-times-arbeit‑4–0/ online zum Nachhören.

Das Schlagwort „Arbeit 4.0“ bezeichnet den Prozess der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung in der Arbeitswelt. Meist konzentriert sich die zugehörige Debatte auf den drohenden Wegfall von Arbeitsplätzen und die zukünftigen Anforderungen an Arbeitnehmer_innen, vernachlässigt aber den gesamtgesellschaftlichen Kontext dieser Veränderungen. Dem etwas entgegenzusetzen war das Ziel einer Sommerakademie im Juli 2016, die unter dem Titel „Arbeit 4.0 – Progressive Politik im Zeitalter der Digitalisierung” in Wien stattfand. Radio-Stimme-Redakteur Philipp Sperner und Katarina Hollan, Teil des Veranstalter_innenteams und Mitglied von VrauWL, nutzten die Veranstaltung, um sich genauer mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems – Traum und Wirklichkeit

Autor: Christoph Streissler

Dieser Beitrag ist auf blog.arbeit-wirtschaft.at erschienen

In Paris einigten sich die Staaten auf das Ziel, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts soll es durch Dekarbonisierung gelingen, netto Nullemissionen bei den Treibhausgasen zu erreichen. Die EU strebt an, bis 2050 ihre Emissionen auf ein Fünftel des Wertes von 1990 zu senken. All das sind hehre Ziele. Ohne grundlegende Änderung des Wirtschaftssystems sind sie nichts als Luftschlösser.

Im Artikel, der die derzeitige lose Folge von Beiträgen zur sozial-ökologischen Erneuerung einleitete, wird unter anderem auf die notwendigen strategischen Weichenstellungen zur maßgeblichen Reduktion der Treibhausgasemissionen hingewiesen. Dies ist einer der Bereiche, in dem umfangreiche Investitionen dazu beitragen können, die Arbeitslosigkeit zurückzudrängen und dauerhaft sicher zu stellen, dass alle Menschen an sozialen Errungenschaften – Bildung, Gesundheit, Altersversorgung, Mobilität – teilhaben können.

Energiesystem als zentrales Handlungsfeld der Klimapolitik

Dabei handelt es sich vor allem um Investitionen, die wesentliche Beiträge zur Transformation des Energiesystems leisten. Denn etwa drei Viertel der in Österreich emittierten Treibhausgase stammen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe. Es braucht einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energieträger, wobei – es muss immer wieder betont werden – auf Kosteneffizienz, auf faire Verteilung dieser Kosten und auf Umweltverträglichkeit geachtet werden muss; und es braucht eine wesentliche Steigerung der Energieeffizienz bei gleichzeitiger Verringerung des Energieverbrauchs. In beiden Bereichen, Erneuerbaren wie Energieeffizienz, bedeutet dies umfangreiche Investitionsprogramme, und zwar sowohl in Infrastruktur (Anlagen, Übertragungs- und Verteilnetze für Strom und Wärme, Verkehrs-Infrastruktur uvm) als auch in Forschung und Entwicklung. Bemerkung am Rande: Der derzeit laufende Prozess der Erarbeitung einer Klima- und Energiestrategie des Bundes wird genau daran zu messen sein, ob er für diese Investitionen wesentliche Impulse setzt.

Das Ausmaß dieser Herausforderung kann aber gar nicht groß genug eingeschätzt werden. Die Europäische Kommission hat kürzlich ihren Vorschlag vorgestellt, wie das EU-Ziel der Treibhausgasreduktion bis 2030 auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt werden soll. Dabei geht es um diejenigen 55 % der EU-Emissionen, die nicht vom Emissionshandel erfasst werden. Im Vergleich zu 2005 sollen sie bis 2030 um 30 % verringert werden. Österreich soll als einer der reichsten Mitgliedstaaten etwas mehr schultern als der Durchschnitt und seine Emissionen um 36 % reduzieren.

Im Jahr 2015 wurden in Österreich gut 49 Millionen Tonnen Treibhausgase außerhalb des Emissionshandels (ETS) emittiert. Bis 2030 soll dieser Wert auf 31,5 Millionen Tonnen gesenkt werden. Mit 45 % hat der Verkehr den weitaus größten Anteil an diesen Emissionen. Eine Maßnahme zur Senkung dieser Zahl, die immer wieder genannt wird (etwa Klimaschutzbericht 2016), ist die Erhöhung der Mineralölsteuer, um den Tanktourismus zurückzudrängen. Hier ist nicht der Platz, um auf die Auswirkungen dieses Schritts auf das Budget einzugehen. Vielmehr ist er umweltpolitisch zu hinterfragen. Denn die höhere Mineralölsteuer führt primär dazu, dass LKW im Transitverkehr nicht mehr in Österreich, sondern in Deutschland oder in Italien tanken. Die Emissionen bleiben dieselben, auch wenn sie nicht mehr in der österreichischen Bilanz aufscheinen. Damit soll gezeigt werden, dass Klimapolitik nur dann dauerhafte Emissionsreduktionen auslösen kann, wenn sie nicht bloß auf die nationale Bilanz schielt, sondern die internationalen Wirkungen von Maßnahmen in den Blick nimmt.

Fokus auf globalen Emissionen

In dieser weiteren Perspektive zeigt sich, dass Österreich Emissionen im Ausland verursacht, die fast so hoch sind wie diejenigen in Österreich selbst. Der Import von Gütern, bei deren Produktion Emissionen anfallen, entspricht also einem „Export“ dieser Emissionen. Zieht man davon die Mengen an CO2 (Kohlendioxid) ab, die in Österreich bei der Produktion von Waren entstehen, die dann exportiert werden (Nettobetrachtung), bleibt als Ergebnis, dass die österreichischen Emissionen um knapp die Hälfte höher wären, wenn nach Konsum und nicht nach Verbrauch bilanziert würde. Umgekehrt wurde herausgefunden, dass 2002 bis 2005 etwa 70 % der Zuwächse der CO2-Emissionen Chinas im sekundären Sektor exportgetrieben waren.

Diese Zahlen zeigen, dass eine nationale Betrachtung des Problems zu kurz greifen muss. Mit dem Abkommen von Paris ist es gelungen, diese internationale Perspektive zu stärken. Die Bilder der jubelnden Delegierten gingen um die Welt. Sieht man aber auf die globale Entwicklung beim Energieverbrauch, wird die Euphorie schnell gedämpft. Die Frage drängt sich auf, wie die notwendigen Emissionsreduktionen erreicht werden sollen.

Am weltweiten Aufkommen an Energie hatten 2013 die fossilen Energieträger einen Anteil von 81,5 %, die Nuklearenergie von 4,8 % und die erneuerbaren Energieträger von 13,7 % (zum größten Teil Holz und Abfall für Heizzwecke). Das im Abkommen von Paris verankerte Ziel, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts netto Nullemissionen zu erreichen, bedeutet schlicht, dass keine fossilen Energieträger mehr verwendet werden dürfen. Denn die Abscheidung und Speicherung des CO2 aus der Verbrennung fossiler Energieträger (Carbon Capture and Storage, CCS) ist im erforderlichen Umfang völlig unrealistisch, und auch ein Zuwachs an Waldfläche, der diese CO2-Emissionen binden könnte, ist bei wachsender Weltbevölkerung und zunehmendem Nutzungsdruck auf Waldflächen undenkbar. Dementsprechend geht die Internationale Energieagentur (IEA) davon aus, dass 2040 (weiter reichen ihre Schätzungen nicht) auch im ambitioniertesten Szenario der Anteil der fossilen Energieträger noch etwa 60 % beträgt.

Nur noch ein sehr geringer Spielraum

Soll das Zwei-Grad-Ziel halten, darf weltweit aber nur noch eine kumulierte Gesamtmenge von etwa 1000 Gigatonnen CO2 ausgestoßen werden. Beim derzeitigen Niveau der Emissionen ist dieser Spielraum in etwa zwanzig Jahren erschöpft. Danach dürften weltweit überhaupt keine anthropogenen Emissionen mehr in die Atmosphäre gelangen. Auch das ehrgeizigste IEA-Szenario bedeutet also, dass das Zwei-Grad-Ziel verfehlt wird.

Die Schlussfolgerung aus diesen Zahlen ist schlicht, dass es nicht ausreicht, ein bisschen am Energiesystem zu drehen, um die in Paris vereinbarten Ziele zu erreichen. Die weitreichenden Änderungen, die dafür notwendig sind, bedeuten nicht weniger als eine Abkehr vom heute dominanten kapitalistischen Wirtschaftssystem.

Da dies derzeit nicht auf der politischen Agenda der EU oder ihrer Mitgliedstaaten steht, ist es nötig, mit dem inneren Widerspruch zu leben. Solange können sich fortschrittlich denkende Menschen aber dafür einsetzen, dass die Investitionen zur Transformation des Energiesystems auch daran ausgerichtet werden, dass sie die eingangs genannten sozialen Ziele unterstützen: Verringerung der Arbeitslosigkeit, Teilhabe an sozialen Errungenschaften für alle und Verteilungsgerechtigkeit beim erwirtschafteten Wohlstand.

Mehr zu dem Thema können Sie im neuen Kurswechsel lesen.

Arbeitsbereit auf Knopfdruck

Der Beitrag von Markus Ellmer ist am 5. August im Mosaik-Blog erschienen

Schnell und „on demand“: Mittlerweile wird eine beträchtliche Fülle an Dienstleistungsarbeit über online-Plattformen an (anonyme) Arbeitskräfte im Internet vermittelt. Hier ein kurzer Überblick darüber, wie online-Plattformen (digitale) Arbeit formen, welche Konsequenzen dies mit sich bringt und was sich an der Debatte rund um plattform-vermittelte Arbeit ändern sollte.

Mittlerweise basieren die Geschäftsmodelle zahlreicher online-Plattformen darauf, Dienstleistungsarbeit „on demand“ zu vermitteln. Anzahl und Umfang solcher Plattformen haben dabei besonders in den letzten Jahren sukzessive zugenommen. Das Tun und Lassen dieser „Knotenpunkte“ im Web wird überaus zwiespältig gesehen. Einerseits werden zukunftsweisende ökonomische, ökologische sowie gesellschaftliche Potenziale erkannt. Die web-basierte Vermittlungspraxis bietet auch tatsächlich neue Möglichkeiten, Ressourcen effizienter und folglich ökologisch verträglicher zu verteilen und zu nutzen. Außerdem ergeben sich durch diese Plattformen neue Erwerbschancen für marginalisierte Gruppen – z.B. für Personen mit Beeinträchtigungen oder auch für Menschen aus dem globalen Süden. Diese Plattformen würden – so die Großerzählung – als RepräsentantInnen einer vernetzten, intelligenten und ‚empowernden‘ Wirtschaft, eine immense Sprengkraft positiver Innovation und Erneuerung in sich bergen.

Mit welchen neuartigen Potenzialen und temporären Modebegriffen man online-Plattformen auch in Verbindung bringen mag: Bei einem näheren Blick darauf, wie diese Plattformen Arbeit formen, zeigt sich: Allzu neu sind sie im Prinzip nicht. Vielmehr gießen sie die bereits seit Jahrzehnten bekannte Masse Trends der Arbeitswelt, wie etwa Outsourcing (von Risiko), oder die Formalisierung und Prekarisierung von Arbeit, in die Formen neuer web-technologischer Möglichkeiten. Allerdings birgt gerade plattform-vermittelte Arbeit eine Reihe eigener Konsequenzen für (digitale) ArbeiterInnen, die mit den euphorischen Diskursen rund um online-Plattformen wenig bis gar nicht zusammenpassen.

Raus aus sozialen Sicherungsnetzen – rein in den „glokalen“ Wettbewerb

Durch die Vermittlung im digitalen Raum hebeln Plattformen etwa nationalrechtlich verankerte Schutzmechanismen von Arbeit aus. Jene, die ihre Arbeitskraft auf online-Plattformen anbieten, werden in eine exponierte Lage versetzt, weil die Schutzbedürftigkeit von CrowdworkerInnen mit Werkvertrags-ähnlichen Konstrukten untergraben wird. Mit dieser „Ver-Selbstständigung“ werden Risiken weitgehend auf die individuelle Ebene verlagert. Hinzu kommt die arbeitsrechtliche Komplexität dreipersonaler Arbeitsverhältnisse: Oft bleibt unklar, ob der/die AuftraggeberIn oder die Plattform der/die tatsächliche ArbeitgeberIn ist.

Neben dieser arbeitsrechtlichen Dimension wirken im digitalen Raum mitunter auch ökonomische Mechanismen, die sich nachteilig auf die Machtposition von ArbeiterInnen in Arbeitsprozessen auswirken. Besonders in Fall von digitaler Arbeit, die mittels Internetverbindung, Bildschirm, Tastatur und Maus erledigt werden kann, können AuftraggeberInnen über die entsprechenden Plattformen auf geografisch international verstreute ArbeiterInnen zugreifen. Durch diesen Hebel werden sozio-ökonomische Differenzen, die zwischen diesen Personen auftreten, auf engstem digitalem Raum verdichtet, was den Preis für Arbeit aufgrund der globalen Konkurrenz niedrig hält. Dementsprechend bewegen sich auch verschiedene Schätzungen und Angaben zu den Stundenlöhnen auf solchen Plattformen in einem Bereich von 1,20 und 6,00 US-Dollar.

Dieser von Plattformen eingeleitete Wettbewerb entfaltet seine Wirkung aber nicht nur global, sondern auch lokal. Gerade plattformvermittelte Dienstleistungen der sogenannten „Sharing Economy“ stellen eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz der Dienstleistungsarbeit in langjährig etablierten Branchen dar (etwa der Hotelbranche, im Reinigungswesen oder beim Personentransport). Hier entstehen Wettbewerbsvorteile vor allem daraus, weil bestehende Regulierungen umgangen werden.

Die Kleinen und die Großen

Wenn es um die Organisierung der Interessen digitaler Arbeit geht, erscheint es zunächst schwierig, so etwas wie einheitliche Arbeitsstandards zu etablieren. Gerade auf Plattformen treffen nicht nur Personen mit völlig verschiedenen sozio-ökonomischen Realitäten aufeinander. Hinzu kommt die immense Vielfalt an Arbeitsmotiven, die sich entlang einer Spannbreite zwischen „Zeitvertreib“ über „Zuverdienst“ bis hin zu „Erwirtschaften des Haushaltseinkommens“ aufspannt. Breite, interessenspolitische Überschneidungen zwischen ArbeitnehmerInnen, sowie Abgrenzungslinien zu anderen Gruppen relativieren sich im digitalen Arbeitsraum empfindlich. Eine solch kleinteilige, verstreute und heterogene ArbeiterInnenschaft steht dann den großen Plattformen gegenüber, die AuftraggeberInnen meist bevorteilen und dabei oft die Rückendeckung mächtiger, finanzkräftiger Konzerne und InvestorInnen genießen.

Fragmentiert (zersplittert), verstreut, hoch-divers – und übermächtige Kontrahenten: In Summe also eine denkbar schlechte Ausgangslage für eine Organisierung der Interessen der ArbeitnehmerInnen plattform-vermittelter Arbeit. Nichtsdestotrotz gruppieren sich Plattform-ArbeiterInnen, um Druck auf AuftraggeberInnen bzw. die Plattformen selbst auszuüben. Im Fall von digitaler Arbeit etwa in Form von Foren und Tools, mit denen Druck auf unfaire ArbeitgeberInnen ausgeübt wird. Und auch im Falle plattform-vermittelten „offline“-Dienstleistungen, wo etwa der Fahrdienstleister Uber (mittlerweile übrigens mehr wert als viele Autohersteller) international bereits massiven Widerstand und zahlreiche Proteste seiner FahrerInnen hinnehmen musste.

Bringing Labor Back In

Mit der „Plattformökonomie“ gehen also eine Vielzahl an Herausforderungen einher, die sich im Kontext von Arbeit und den ihr assoziierten institutionalisierten Interessensvertretungen und Regulierungsbehörden wiederfinden. Allerdings werden diese Herausforderungen nur selten als solche im Kontext von Arbeit wahrgenommen: Die Darstellungen dieser neuen Arbeitsformen sind auf mehreren Ebenen von auffallenden begrifflichen Unschärfen gekennzeichnet und werden meist zusätzlich hinter technologischen Begriffen versteckt und/oder ökologischen Diskursen überlagert. Damit verkommt Arbeit zu einer zunehmend unsichtbaren Kategorie.

Es gilt daher, den Arbeitsbegriff wieder verstärkt in die Debatten rund um entsprechende Plattformen einzubringen, zumal Arbeit auch ein zentrales Element dieser Geschäftsmodelle darstellt. Ist Arbeit hier ausdrückliches Thema, kann mit mehr Nachdruck darauf aufmerksam gemacht werden, dass auf diesen Plattformen nicht nur Innovation, sondern auch eine Reorganisation von Arbeit in Richtung Prekarisierung, Wettbewerb und Fragmentierung vorangetrieben wird. Und dass es diesem Phänomen, wo es sinnvollerweise möglich ist, auf verschiedenen Ebenen zu begegnen gilt.

Wer Genaueres rund um dieses Themen erfahren möchte, dem sei der aktuelle Kurswechsel (2/2016) zum Thema „Digitale Arbeit und Plattformkapitalismus“, zusammengestellt von Markus Ellmer und Julia Hofmann, nahegelegt.

Markus Ellmer ist Universitätsassistent im Bereich Human Resource Management an der Paris-Lodron Universität Salzburg und forscht zu verschiedenen Phänomenen in der digital(isiert)en Arbeitswelt. Auf Twitter kann man ihm unter @Markus_Ellmer folgen.