nach dem „arabischen Frühling“: Konflikte im Nahen Osten

Aus dem neuen Kurswechsel:

Aktuelle Debatte: nach dem „arabischen Frühling“: Konflikte im Nahen Osten

Joachim Becker: Editorial (PDF)

Joachim Becker: Anatomie des AKP-Regimes (PDF)

Mustafa Türkes: Die Außenpolitik der türkischen AKP im Nahen Osten vor und nach dem „arabischen Frühling“ (PDF)

Karin Kulow: Was macht die politische Lösungssuche der Syrien-Krise so schwierig? (PDF)

Thomas Schmidinger: Rojava im syrischen Bürgerkrieg (PDF)

(zum Kurswechsel-Jahresprogramm 2016)

Der Kurswechsel 3/2016 ist da!

Thema: Klimapolitik und Systemwandel

Umfassende mediale Berichterstattung über den Klimawandel sowie dessen unmittelbaren Auswirkungen verweisen auf die Dringlichkeit den Klimawandel nachhaltig zu bekämpfen. Nichtsdestotrotz konnten in der internationalen Klimapolitik bisher kaum Erfolge verbucht werden. Das Ziel einer dekarbonisierten Wirtschaft scheint trotz gefasster Beschlüsse auf der Klima-Konferenz in Paris im letzten Winter, nämlich den Temperaturanstieg seit Beginn der Industrialisierung unter 2 Grad zu halten, weiterhin außer Reichweite zu liegen.

Diese Kurswechsel Ausgabe gibt einen Überblick über aktuelle Diskussionspunkte rund um Klimawandel und Klimapolitiken und stellt deren gesellschafts- und wirtschaftspolitische Bearbeitungen in den Mittelpunkt der Analyse. Das Heft fragt nach der Rolle neuer technologischer Entwicklungen wie auch nach dem Verhältnis von Umweltbewegungen zu Gewerkschaften oder der Tragfähigkeit neuer zivilgesellschaftlicher Alternativen. Die ökologische Frage wird im Zusammenhang mit der sozialen Frage verstanden, wodurch verteilungspolitische Aspekte erörtert sowie Klimagerechtigkeit und die Notwendigkeit eines Systemwandels in den Vordergrund gerückt werden.

Zum Inhaltsverzeichnis inklusive Artikeln zum Download geht es hier.

Niemals vergessen! Nie wieder Faschismus!

„In den Jahren 1939 — 1942 wurden vom ehemaligen Aspangbahnhof zehntausende österreichische Juden in Vernichtungslager transportiert und kehrten nicht mehr zurück“

Niemals vergessen! Nie wieder Faschismus!

Mahnwache und Kundgebung: Mittwoch, 9. November 2016, 18 Uhr. Gedenkstein vor dem ehemaligen Aspangbahnhof (Platz der Opfer der Deportation, 1030 Wien)

Zu dieser Kundgebung rufen auf:

Abg. z. LT Madeleine Petrovic; Abg. z. NR Albert Steinhauser; Abg. z. NR Karl Öllinger; Alternative und Grüne GewerkschafterInnen (AUGE/UG); BEIGEWUM; BR Susanne Empacher – Kommunistische Partei Landstraße; Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschist/inn/en; David Schalko; Deserteurs- und Flüchtlingsberatung; Die Grünen Wien; Doron Rabinovici (Republikanischer Club); Eva Lachkovics – Die Grünen Frauen Wien; FSG-Betriebsgruppe der AK-Wien; Gewerkschaftlicher Linksblock (GLB); Grüner Klub im Rathaus; Infoladen Wels; Initiative Aspangbahnhof; Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG Wien); Kommunistische Partei Österreichs – Wien (KPÖ-Wien); KZ-Verband/VdA Bundesverband; Landesverband NÖ KZ-Verband/VdA; Landesverband Wien KZ-Verband/VdA; Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ); Niki Kunrath – Die Grünen Wien; Österreichische KZ-Vereinigung Buchenwald; Peter Menasse – Chefredakteur „Nu“; Pierre Ramus Gesellschaft; Prof. Rudolf Gelbard; Redaktion „Akin“; Republikanischer Club Wien – Neues Österreich; Romano Centro – Verein für Roma; Service Civil International (SCI); Sozialistische Jugend Wien (SJ-Wien); Sozialistische LinksPartei (SLP); SPÖ – Bezirksorganisation Landstraße; SPÖ – Sektion Eurogate; Unabhängiges Antifaschistisches Personenkomitee Burgenland; Verein GEDENKDIENST; Verein Internationaler Zvildienst; Verein Steine des Gedenkens für die Opfer der Shoa; Wien Anders; Wiener ArbeiterInnen Syndikat (WAS)

*************************************************************************

Woran gedenken wir am 9. November?

Schon in der Nacht vom 11. zum 12. März 1938, also anläßlich des Einmarsches der deutschen Wehrmacht in Österreich, begannen Ausschreitungen gegen Jüdinnen und Juden in Österreich. Viele wurden von SA- und HJ-Leuten wie von „einfachen“ Parteimitgliedern, die sich ihre Hakenkreuzbinden und Orden angeheftet haben, verhaftet, geschlagen und öffentlich gedemütigt. Fensterscheiben wurden eingeschlagen. Juden und Jüdinnen wurden gezwungen Parolen, welche Anhänger des austrofaschistischen Bundeskanzlers Schuschnigg am Vorabend des „Anschlusses“ auf Wände und Gehsteige geschrieben haben mit Reib- und Zahnbürsten wegzuwaschen. Wiewohl mancher der Schaulustigen ihre Bekannten und FreundInnen unter den Gedemütigten erkannt haben mußte, hat niemand den Mut aufgebracht zu protestieren – was zu diesem Zeitpunkt sowohl möglich als auch sinnvoll hätte sein können. Mit diesen Erniedrigungen begann die systematische Diskriminierung der österreichischen Juden und Jüdinnen. Umso heftiger als im „Altreich“, weil in Österreich die Entwicklung, die in Deutschland fünf Jahre gedauert hatte, in kürzester Zeit über die Betroffenen hereingebrochen ist.

Etwa 200.000 ÖsterreicherInnen wurden nach den „Nürnberger Rassengesetzen“ zu „Juden“ erklärt, wobei etwa 180.000 von ihnen tatsächlich der jüdischen Religion angehörten. Die Nazis begannen mit Berufsverboten und Ausbildungsbeschränkungen, Juden und Jüdinnen wurden in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Das erste Ziel war es, die

jüdische Bevölkerung aus dem öffentlichen Leben zu drängen. Dann sollte ihr die wirtschaftliche Lebensgrundlage entzogen und nicht zuletzt: gleich ob Arm, ob Reich, ihr gesamtes Vermögen geraubt werden und dieses zumindest nach Willen der Nazi-Granden in die Kassen des „Dritten Reiches“ fließen – obwohl sich auch manch anderer dabei „bedient“ hatte.

Adolf Eichmann, ein strebsamer Biedermann im Dienste des Sicherheitsdienstes (SD) der SS, wurde nach Wien beordert, um die „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ aufzubauen. „Auswanderung“ hieß die Beschönigung für das Vorhaben der Nazis, möglichst viele Jüdinnen und Juden aus Österreich zu vertreiben. Doch davor sollte sichergestellt werden, daß diese nicht mehr als die notwendigsten Habseligkeiten mit sich nehmen konnten, der gesamte übrige Besitz wurde beschlagnahmt.

Trotz des stetig zunehmenden Terrors durch die Nazis konnten und wollten viele die Heimat nicht Hals über Kopf verlassen. Besonders älteren Menschen fiel das schwer.

Die führenden Nazis hatten schon lange auf einen Anlaß gewartet, die JüdInnenverfolgung zu verschärfen. Sie brauchten einen Vorwand, mit dem sie diese v. a. auch gegenüber dem Ausland rechtfertigen und gegenüber der eigenen Bevölkerung die Akzeptanz dafür erhöhen konnten.

Der 9. November 1938 – die Bedeutung des Novemberpogroms

Der 17-jährige Herschel Grynszpan schoß am 7. November in Paris als Protest gegen die JüdInnenverfolgung auf den deutschen Diplomaten Ernst v. Rath, nachdem seine Eltern und Geschwister aus Deutschland nach Polen abgeschoben worden waren. Nachdem Rath kurz später starb, organisierte Joseph Goebbels am 9. November 1938 eine reichsweite Aktion gegen die jüdische Bevölkerung, welche als „spontaner Ausbruch des Volkszorns“ getarnt wurde.

Diese Aktion wurde wegen der gelegten Feuer, welche sich in den zerbrochenen Fensterscheiben wie „Kristalle“ spiegelten beschönigend „Reichskristallnacht“ genannt. Diese Nacht dauerte tatsächlich mehrere Tage und Nächte. Nun wurden tausende jüdische Wohnungen und Geschäfte geplündert, zerstört und „arisiert“. 42 Synagogen und Bethäuser wurden in Brand gesteckt und verwüstet. Nicht nur in Wien, auch in den kleineren österreichischen Städten wie Innsbruck kam es zu blutigen Übergriffen. Zahlreiche Menschen starben in Österreich während des und nach dem Novemberpogrom an den Folgen der Mißhandlungen oder nahmen sich aus Verzweiflung das Leben.

6547 Jüdinnen und Juden wurden in Wien im Zuge des Novemberpogroms verhaftet, 3700 davon ins KZ Dachau deportiert. Und: Die jüdische Bevölkerung wurde dazu verpflichtet für alle Schäden des gegen sie gerichteten Pogroms aufzukommen!

Das Novemberpogrom war der entscheidende Schritt, die begonnenen Entrechtungs- und Beraubungsmaßnahmen gegen Juden und Jüdinnen zu vollenden. Es war aber auch eine Art „Testlauf“ der Nazis, wieviel JüdInnenverfolgung der Bevölkerung zuzumuten sei, ohne daß es zu nennenswertem Widerstand dagegen kommt.

Der Aspangbahnhof

Mit dem deutschen Überfall auf Polen begann offiziell der 2. Weltkrieg in Europa. Zu diesem Zeitpunkt lebten noch etwa 70.000 Jüdinnen und Juden in Wien. Alle verbliebenen österreichischen Jüdinnen

und Juden waren mittlerweile nach Wien geschickt worden. Dort lebten sie zusammengepfercht in Sammelwohnungen und ‑lager, unter schlechten Bedingungen und schlecht versorgt. Sie wurden registriert und mußten ab September 1941 einen gelben Davidstern tragen, wie auch die noch von Jüdinnen und Juden bewohnten Wohnungen mit einem solchen gekennzeichnet wurden, um den Behörden die Verfolgung bzw. Aushebung für die Deportationen zu erleichtern.

Die ersten Deportationen sollten noch dem zumindest vorgeblichen Ziel dienen, deutsche bzw. österreichische Jüdinnen und Juden in einem „Judenreservat“ in Polen anzusiedeln. Dieser Plan wurde aber nie verwirklicht.

Im Frühjahr 1941 forderte der neue Gauleiter von Wien, Baldur von Schirach, die Deportationen wieder aufzunehmen, um die verbliebenen jüdischen Wohnungen „freimachen“ zu können. Juden und Jüdinnen wurden erfaßt und registriert und in der Folge Listen für die Deportationen zusammengestellt.

Die Deportationen erfolgten vom Aspangbahnhof. Diese wurden zuerst mit normalen Personenwaggons der 3. Klasse, später dann mit Viehwaggons, durchgeführt und „nur“ von normaler Polizei bewacht, nicht von der SS. Zum einen wollten die Nazis wohl die Illusion einer „Auswanderung“ für die Betroffenen und die beobachtetende Bevölkerung aufrechterhalten, zum andern rechneten sie nicht mit nennenswertem Widerstand durch die Betroffenen, weil viele der aus Wien Deportierten ältere Menschen bzw. Frauen waren. Die Opfer der ersten Deportationen im Jahr 1941 wurden auf die Ghettos im besetzten Rest-Polen aufgeteilt. Arbeitsfähige kamen meist in die Zwangsarbeitslager der SS. Die meisten dieser am Anfang 1941 Deportierten sollten im Frühjahr und Sommer 1942 „Auskämmaktionen“ der SS zum Opfer fallen oder wurden zusammen mit den polnischen Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager gebracht. Tausende österreichische Juden und Jüdinnen wurden in Lagern wie Maly Trostinez massenhaft erschossen oder in Gaswagen ermordet.

Später führten die Deportationszüge vom Aspangbahnhof in das Ghetto Theresienstadt in der Nähe von Prag, von wo aus die Züge Richtung Vernichtungslager Treblinka, Sobibor, Auschwitz bzw. Auschwitz/Birkenau gingen, welche mittlerweile schon mit riesigen Gaskammern ausgestattet waren. Mit dem Zweck möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit und – für die Mörder – möglichst „schonend“ umzubringen.

Unterdessen wurden auch österreichische Roma und Sinti (sie wurden zuerst als „Asoziale“, später als „Zigeuner“ verfolgt) von der Kriminalpolizei bzw. Gestapo beraubt und in den Lagern Lackenbach/Burgenland, Maxglan/Salzburg und St. Pantaleon/OÖ interniert. Sie wurden immer wieder zu Zwangsarbeit herangezogen. Etwa 5000 Roma und Sinti, in der Regel ganze Familien, wurden 1941 in das Ghetto Lodz deportiert und letztlich im Vernichtungslager Kulmhof/Chelmo ermordet. Ein großer Teil der verbliebenen Roma und Sinti aus Österreich wurde nach Auschwitz/Birkenau gebracht und ermordet, nur wenige überlebten. Bei der Befreiung des Lagers Lackenbach durch die Rote Armee waren dort noch höchstens 400 Häftlinge.

Nach 40 großen und vielen kleineren Transporten aus Wien lebten von 200.000 österreichischen Jüdinnen und Juden 1945 noch etwa 5000 in Wien. Sogar noch in den letzten Tagen der Kämpfe um Wien verübte eine SS-Einheit ein Massaker an neun hier verbliebenen Juden.

15 bis 20.000 österreichische Jüdinnen und Juden, welche sich nach der Flucht in die Tschechoslowakei, nach Belgien und Frankreich schon in Sicherheit geglaubt haben, fielen nach der Eroberung dieser Länder durch die deutsche Wehrmacht ihren Mördern in die Hände.

6 Millionen europäische Juden und Jüdinnen sind der Shoa, auch „Holocaust“ genannt, zum Opfer gefallen, mindestens 65.500 davon stammten aus Österreich. Diese Zahl ist eine Mindestzahl, da

viele Ermordete namenlos oder auch „staatenlos“ waren und deshalb nicht als österreichische StaatsbürgerInnen erfasst wurden. Von den 11 bis 12.000 österreichischen „Zigeunern“ wurden zwischen 1938 und 1945 schätzungsweise 9500 ermordet, etwa 2000 überlebten die Deportationen. Zudem sind zigtausende „Erbkranke“ (Behinderte), „Asoziale“, ZeugInnen Jehovas, ZwangsarbeiterInnen, Deserteure und „Wehrkraftzersetzer“, Homosexuelle,

Kriminelle und politische GegnerInnen bzw. WiderstandskämpferInnen aus Österreich der Mordmaschinerie der Nazis zum Opfer gefallen.

The European Union: The Threat of Disintegration – ein Bericht von der 22. Euromemo-Konferenz

Theurl Simon

Vom 15. bis 17. September trafen sich in Coimbra in Portugal ÖkonomInnen aus ganz Europa um im Rahmen der 22. EUROMEMO-Konferenz die aktuellen Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union zu diskutieren. Die Konferenz wird jährlich von der Euromemogruppe organisiert – einem Netzwerk von ÖkonomInnen die sich für Vollbeschäftigung, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und internationale Solidarität einsetzen. Dem Titel der Konferenz entsprechend – „The European Union: the Threat of Disintegration“ – standen bei dieser Konferenz insbesondere die sich zuspitzenden Desintegrationstendenzen, im Zentrum der Debatten. Die EU, so der Ausgangspunkt der Debatte, wird zunehmend von neoliberaler Wirtschaftspolitik dominiert, welche nicht in der Lage ist die ökonomische Krise zu überwinden, adäquate Hilfe für die transkontinental Flüchtenden zu leisten und rechtspopulistischen bis ‑extremistischen antidemokratischen Bewegungen ihre Grundlage zu entziehen. Unfähig Wachstum, Konvergenz, Menschenrechte und Demokratie zu garantieren, scheitert die EU an ihren eigenen Maßstäben. Steigende Frustration in der Bevölkerung und der zunehmende Legitimitätsverlust sind die bitteren Konsequenzen des politischen Scheiterns.

Anhaltende Krise in der Peripherie befeuert Desintegration

Neun Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 befindet sich vor allem die Peripherie der Europäischen Union nach wie vor in der Krise. Das macht sich nicht zuletzt in stagnierenden Arbeitseinkommen und steigender Arbeitslosigkeit, vor allem unter Jugendlichen, bemerkbar. Als eine der Konsequenzen der Exportüberschusspolitik, vor allem von Deutschland, driften die BIP-Wachstumsraten, die industrielle Produktion und die Beschäftigungsraten der europäischen Mitgliedsländer weiter auseinander. Dass die Marktliberalisierung der letzten Dekaden zur erhofften „Europäischen Konvergenz“ führt entspricht somit kaum der Realität – so die Botschaft der Eröffnungsrede „The State of the Union“ von Luis Lopez von der Universität von Coimbra.

Junckers Investitionsplan wird nicht ausreichen

In ihren Bemühungen, die Konjunktur mithilfe expansiver Geldpolitik anzuregen, stößt die Europäische Zentralbank an ihre monetären Grenzen, während die sparpolitische Ausrichtung der Kommission diese Maßnahmen ohnehin konterkariert. Dabei nimmt die Gefahr zu, in eine Deflation zu schlittern. Während der Spielraum für öffentliche Investitionen, vor allem in den Ländern die am stärksten von der Krise betroffen sind, durch eine falsche Wirtschaftspolitik eingeschränkt wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Junckers im Frühling 2015 vorgelegter Investitionsplan die notwendigen Investitionen stimulieren kann. Es zeichnet sich bereits ab, dass durch die freigesetzten Mittel keine neuen Investitionen angeregt werden können, sondern, dass jene Investitionen, welche unabhängig von Junkers Investitionsplan so wie so getätigt werden, nun mit öffentlichen Mitteln subventioniert werden. Während die dadurch erzielten Gewinne in die Taschen der Investoren fließen, werden Teile der Investitionskosten sozialisiert. Es ist nicht zu erwarten, dass sich dadurch die Nachfrage in dem Ausmaß erhöhen lässt, dass es zu neuen Wachstumsdynamiken und sinkender Arbeitslosigkeit kommt. Fortschreitende Divergenz zwischen den einzelnen Mitgliedsländern, aber auch zwischen den Einkommen der Menschen in den Mitgliedsstaaten, wird den Druck auf das Europäische Projekt zunehmend erhöhen.

Politische Bruchlinien treten immer klarer hervor

Parallel zu den ökonomischen Krisenerscheinungen wurden die politischen Bruchstellen der Europäischen Union verstärkt diskutiert. Das Scheitern im Umgang mit der Flüchtlingssituation führt vor Augen, dass die aktuelle Union nicht in der Lage ist die notwendige Koordinierung zur gemeinsamen Versorgung und Verteilung der migrierenden zustande zu bringen. Anstelle koordinierten Handelns wird aus einer humanitären Krise ein nationalistisches „Schwarzer Peter“ Spiel. Der dabei stattfindende Rückgriff auf nationalistische Denk- und Argumentationsmuster, welche Ausdruck im Aufheben des Schengen-Abkommens findet, stellt erneut das Europäische Projekt in Frage.

Davon vermögen vor allem die erstarkenden rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien und Bewegungen zu profitieren. Im Anschluss an die Zuspitzung der „Verhandlungen“ mit der griechischen Regierung im letzten Jahr, welche sich in der Drohung eines Ausschlusses Griechenlandes zuspitzte, liefert Großbritannien nun den ersten tatsächlichen Präzedenzfall für einen Austritt aus der Europäischen Union. Sowohl die politischen als auch die ökonomischen Auswirkungen im Kontext der skizzierten Entwicklungen und Situationen innerhalb der EU lassen sich nur schwer vorwegnehmen. Die politische Krise der Europäischen Union lässt sich auf drei Dimensionen zurückführen: die politische Ökonomie, die Migrationskrise und der Aufstieg der rechts-nationalistischen Parteien – fasst Hans-Jürgen Bieling von der Universität Tübingen die aktuelle Situation zusammen. Während also die Europäische Kommission in der Bewältigung der ökonomischen und humanitären Krise versagt und ihre Existenzlegitimität an rechtspopulistische bis rechtsextreme Bewegungen verliert, versucht Junker einen Konsens für die EU durch eine verstärkte „Sicherheitspolitik“ zu bewahren.

Gibt es linke Handlungsspielräume?

Die zu diskutierende Frage nach politischen Handlungsspielräumen zwischen „Desintegration und Erneuerung der Europäischen Union“ wurde von Cédric Durand, von der Paris XIII Universität, beim Abschlussplenum aufgegriffen. Durand analysiert den Prozess der europäischen Integration aus regulationstheoretischer Perspektive, als Verschiebung der dominanten strukturellen Formen: vom Einkommensnexus über das Wettbewerbsverhältnis hin zu Geld und Finanzen. Diese Betrachtungsweise hilft zu verstehen, wieso sich keine Legislative für einen sozialen Ausgleich der Gewinne materialisieren konnte, die zunehmend erst durch Wettbewerb und dann durch Finanzaktivitäten erzielt wurden. Denn Durand analysiert den Prozess der Europäischen Integration seit der Mitte der 80er Jahre als eine räumliche Rekonfiguration von Staatlichkeit, welche transnationale Finanzinteressen gegenüber Arbeitsinteressen strukturell bevorzugte. Die Europäische Integration und dabei vor allem der Euro, in Abwesenheit einer sinnvollen europäischen Fiskalpolitik, erzeugte nicht nur die strukturellen ökonomischen Ungleichgewichte, sondern führte auch zu einer Desynchronisierung von Klasseninteressen und somit von Klassenkämpfen. Diese räumliche und zeitliche Ungleichzeitigkeit mache linke Erfolge auf der kontinentalen Ebene zurzeit unmöglich. Auf Grundlage dieser Analyse plädiert Durand schließlich für eine selektive Desintegration aus den geldpolitischen Arrangements und Handelsvereinbarungen, welche durch das gleichzeitige Engagement der Stärkung vorhandener sozial- und umweltpolitischer Kooperationen auf internationalem Level gestützt wird. Eine These, die sicher noch breiter zu diskutieren ist!

Ausblick: Euromemo 2017

Die (offiziellen) Ergebnisse der Diskussionen werden Ende des Jahres im EUROMEMORANDUM 2017 veröffentlicht und können dann auf der Homepage heruntergeladen werden. Des Weiteren startet ab 2017 eine Diskussionsreihe, bei der in kurzen Papers Stellung zu aktuellen Entwicklungen (unter anderem in Hinblick auf den Brexit oder Perspektiven in den europäischen Peripherien) genommen wird.

Zivilgesellschaftliches Zukunftsbudget 2017-2019 – 70 Schritte in ein gutes Leben für alle!

Das Zivilgesellschaftliche Zukunftsbudget 2017–2019 ist online

Ein Budget besteht aus trockenen Zahlen, so die einhellige Meinung. Nichtsdestotrotz werden darin die grundlegenden Zutaten für ein Zusammenleben zusammengemixt: Einerseits ausgabenseitig Gelder für soziale Absicherung, Gesundheitsversorgung, Bildung, Jobs, Investitionen‑, etc. Andererseits wird einnahmenseitig festgelegt, wer dafür zahlen soll. Grund genug, sich in die politische Debatte um die Ausgestaltung des Budgets einzumischen. Das macht das Bündnis „Wege aus der Krise“ nun schon seit 2010, indem es bisher jährlich ein alternatives Zukunftsbudget veröffentlichte. Bei dieser Allianz handelt es sich um einen innovativen Zusammenschluss zivilgesellschaftlicher Organisationen und Gewerkschaften, der unter anderem auch vom BEIGEWUM unterstützt wird.

Dieses Jahr zum ersten Mal werden 70 Empfehlungen für sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Steuerstrukturreform und für Zukunftsinvestitionen in Budgetform – zeitgleich mit der Vorlage des Budgets im Nationalrat – für einen dreijähren Zeitraum bis 2019 präsentiert. Auch wenn sich die mittelfristige Haushaltsplanung des Bundes laut eines aktuellen Rechnungshofberichts als nicht sehr effektiv erweist, wurde das Zivilgesellschaftliche Zukunftsbudget auf einen dreijährigen Betrachtungszeitraum ausgeweitet, um eine längerfristige Perspektive in den Diskurs einzubringen.

Öffentliche Investitionen als Schwerpunkt

Gerade in Zeiten einer wirtschaftlichen Flaute sind Investitionen der öffentlichen Hand wichtig, um die gesamte Nachfrage zu stärken und der Konjunktur so Wind in die Segel zu geben. Vor dem Hintergrund historisch niedriger Zinsen lassen sich solche Investitionen auch leichter finanzieren und belasten die zukünftigen Budgets weniger. Leider gehen aber die Investitionen der öffentlichen Hand derzeit aufgrund der ideologisch geprägten wirtschaftspolitischen Austeritätspolitik zurück, die Wirtschaft wächst weniger und die Verunsicherung in der Bevölkerung steigt an. Wichtige Zukunftsthemen wie die Klimakrise und der damit verbundene notwendige Umbau unseres Wirtschaftssystems werden weiterhin ignoriert bzw. auf die nächsten Jahre vertagt.

Das vorliegende Zukunftsbudget sieht zusätzliche Einnahmen und Ausgaben von jeweils rund 10,7 Mrd. € vor (zusätzlich zu den im Budget des Bundes 2017 geplanten Einzahlungen und Auszahlungen).

Investitionen sollen vor allem in die Bereiche Energiewende (thermische Sanierung, dezentrale Stromversorgung, Ausbau öffentlicher Verkehr), Gesundheit/Soziales (Ausweitung Pflegesachleistungen, Gehaltsausweitungen, Pflegegeldvalorisierung, Pflegfonds), Bildung (Ausbau Ganztagsschulen, mehr Lehrpersonal), Armutsprävention (Erhöhung Mindestsicherung, Anhebung Arbeitslosengeld, Arbeitszeitverkürzung), Kunst und Entwicklungszusammenarbeit fließen.

Mehr Steuergerechtigkeit und Arbeitsplätze als zweiter Schwerpunkt

Einnahmenseitig soll es dabei zu einer Ausweitung der vermögensbezogenen Steuern (Erbschafts‑, Schenkungs‑, Vermögens‑, Grund- oder Stiftungssteuer) kommen. Hohe und bisher ungerecht erfasste Einkommen sollen besteuert werden (Wertschöpfungsabgabe, Börsenumsatzsteuer/Finanztransaktionssteuer, Spitzeneinkommen und Überstunden, progressive Körperschaftssteuer, Bankenabgabe etc.). Schließlich sollen umfangreiche Ökosteuern (Erhöhung Mineralölsteuer, Roadpricing für LKW, Abschaffung von Begünstigungen bei Kerosin, Firmenwagen, Kohleverstromung) regelnd und lenkend wirken.

Das Zukunftsbudget enthält aber nicht nur Budgetzahlen, sondern versucht auch die Auswirkungen der jeweiligen Vorschläge auf den Arbeitsmarkt anzugeben. Mehr als 176.000 zusätzliche Jobs würden durch dieses Reformpaket geschaffen werden und die Situation am Arbeitsmarkt etwas entschärfen.

Kein alternatives Budget ohne Demokratisierung

Prinzipiell geht es den UnterstützerInnen des zivilgesellschaftlichen Zukunftsbudgets darum, einen konkreten Vorschlag in die aktuelle Budgetdebatte einzubringen und auch die Rolle der Öffentlichkeit zu unterstreichen. Würde ein Budget breiter diskutiert werden, würden Aspekte wie Gendergerechtigkeit, Umverteilung oder auch Klimafragen aktiver angegangen werden. Aber nicht einmal im österreichischen Nationalrat wird das Budget aktiv gestaltet, sondern meist die Regierungsvorlage ohne Änderungen oder große Diskussionen abseits der Regierungsparteien angenommen.

Der Vergleich macht sicher

Im Vergleich zum von Finanzminister Schelling am 12. Oktober dem Nationalrat präsentierten Budget für 2017 zeigt sich in der zivilgesellschaftlichen Variante eine klarere Zukunftsorientierung: Durch die höheren Investitionen in wichtige Bereiche wird eine deutliche Abkehr von Austerität und Mangelwirtschaft vorgezeigt und ein Wachsen aus der Krise heraus erst ermöglicht. Dem Reformstau der letzten Jahre in den Bereichen Umverteilung von Vermögen, Gehältern und Arbeit, aber auch im Bereich der Ökologisierung des Steuersystems, wird mit den „70 Schritten für ein gutes Leben für alle“ ein Ende gemacht. Es stellt daher eine wirtschaftspolitisch notwendige und budgetpolitisch richtige Erweiterung des Bundesvoranschlages der Bundesregierung dar.

Der BEIGEWUM unterstützt die Arbeiten des zivilgesellschaftlichen Budgets und der Allianz „Wege aus der Krise“. Auch wir fordern eine weitergehende Budgetdebatte, ein Ende der zerstörerischen Austeritätspolitik und eine Umverteilung von Arbeit und Vermögen in unserer Gesellschaft. Budgetpolitik darf nicht losgelöst von einer allgemein wohlstandsorientierten Wirtschaftspolitik erfolgen. Das Budget soll ebenfalls internationaler ausgerichtet sein und sich an den beschlossenen Klima- und Entwicklungszielen orientieren und diese nicht immer nach hinten verschieben. Wir fordern eine klare Umsetzung der Klimaziele von Paris und die Erfüllung des 0,7 %-Ziels in der Entwicklungszusammenarbeit, um die Sustainable Development Goals zu erreichen.

Lesetipp: Mythen des Sparens - Antizyklische Alternativen zur Schuldenbremse

Ökonomische Einseitigkeit und die Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit

Ökonomische Einseitigkeit und die Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit

Arne Heise

Die einseitige Bevorzugung der neoklassisch-neoliberalen Mainstream-Ökonomie im Wissenschaftsbetrieb stellt eine Gefahr für die Freiheit der Wissenschaft dar. Auch wenn sich der Wind zu drehen beginnt, wie beispielsweise der Aufstand der Studierenden der Volkswirtschaftslehre zeigte, kommt es auf den Universitäten auch mit der Finanz- und Wirtschaftskrise noch nicht zu mehr Pluralismus. Um die Freiheit der Wissenschaft auch in der Ökonomie zu bewahren, sollten sich die Wissenschaftsorganisationen mit dieser Thematik beschäftigen und Maßnahmen ergreifen, wie Pluralismus gesichert werden kann. Denkbar sind bspw. ein Pluralismus-Kodex, ‚Pluralismus-Beauftragte‘ oder auch finanzielle Anreize wie spezielle Fonds für heterodoxe Forschungsprojekte, über deren Vergabe Fachausschüsse entscheiden, in denen mehrheitlich heterodoxe Ökonomen sitzen.

- Einleitung

Die Canadian Association of University Teachers (CAUT) setzte im Frühjahr 2013 eine Untersuchungskommission ein, um zu prüfen, ob am Department of Economics der University of Manitoba die Freiheit der Wissenschaft gefährdet sei. Es ging hierbei nicht um staatliche Eingriffe in den akademischen Betrieb, sondern um Vorgänge am Department of Economics, die den dort bislang herrschenden Wissenschaftspluralismus einzuschränken drohten und die Stellung der verbliebenen heterodoxen ÖkonomInnen durch eine einseitige Bevorzugung der neoklassisch-neoliberalen Mainstream-Ökonomen unterminierten.

Bemerkenswert ist daran nicht nur der schlussendlich affirmative Befund einer Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit durch die aus Nicht-VolkswirtInnen bestehende Kommission, sondern die Ausdehnung des Begriffs Wissenschaftsfreiheit über die reine Schutzfunktion des individuellen Abwehrrechts hinaus. Wissenschaftsfreiheit umfasst nämlich auch die Norm, dass der Staat – bzw. deren autonome VertreterInnen – Wissenschaft so zu organisieren hat, dass die Teilnahme daran für alle WissenschaftlerInnen diskriminierungsfrei ermöglicht werden muss. Die Kommission der CAUT überträgt in ihrem Report diese Verantwortung – die eigentlich selbstverständlich sein sollte – den Mitgliedern der disziplingebundenen ‚Scientific Community‘:

„An academic owes a duty to consider differing views and, if warranted, to challenge them in the academic arena through writing and debate. It is not the nature of the debate but rather the implications of aggressive positions which can violate the academic’s ethical duty to other members of the academic community. A violation of academic freedom occurs when the effect of those positions impairs the ability of those who follow a different path from pursuing that path in their research and teaching. This test is an objective one“ (S. 12).

Und die Kommission konstatiert, dass eine Teilmenge dieser ‚Scientific Community‘ – der so genannte Mainstream – wissenschaftliche Standards festlegt, die eine andere Teilmenge dieser Wissenschaftlergemeinschaft – die so genannten heterodoxen ÖkonomInnen – zunehmend vom Wissenschaftsbetrieb ausschließt: D.h. heterodoxe ÖkonomInnen finden zunehmend weniger Berücksichtigung bei der Rekrutierung und bei der Organisation des Lehr- und Forschungsbetriebs, wo sie z.B. von der Teilnahme an der Graduiertenschule und mithin der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses ausgeschlossen werden. In Folge bekommen sie auch keine leitende Funktionen mehr übertragen. So wird ein einst plural besetztes Department immer mehr in ein homogen am Mainstream ausgerichtetes Department verwandelt, von dem nur noch bestimmte Lehrveranstaltungen angeboten werden.

- Die Entpluralisierung der Wirtschaftswissenschaften

Eine ähnliche Entwicklung erleben wir in Deutschland: In unserem neuen Buch beschreiben wir die zunehmende Entpluralisierung der Wirtschaftswissenschaften an deutschen Universitäten und der Marginalisierung der heterodoxen Ökonomik. Zwar gibt es ähnliche Studien für Österreich bislang noch nicht, doch dürfte es nicht ganz verkehrt sein, wenn man den österreichischen Universitäten eine ähnliche Entwicklung konzediert – auch wenn historisch bedingt noch eine etwas größere Pluralismusbereitschaft vorherrschend sein dürfte.

Angesichts der blamablen Rolle, die die Mainstream-Ökonomik bei der Vorhersage, Erklärung und Überwindung der jüngsten Weltfinanzkrise gespielt hat, ist das bemerkenswert. Zwar führte dieser Prozess zu einer kritischen Reflexion über den Zustand der Wirtschaftswissenschaften, doch schlug sich das bisher noch nicht institutionell nieder.

Wäre die Entpluralisierung das Ergebnis wissenschaftstheoretischer Reflexionen und eines streng wettbewerblichen Auswahlverfahrens gewesen, dann wäre sie noch relativ unproblematisch. Wenn sich also wissenschaftstheoretisch zeigen ließe, dass die Wirtschaftswissenschaft als jene Sozialwissenschaft auf der Suche nach der einzig richtigen Gegenstandserklärung (‚Wahrheit‘) nur monistisch (‚auf einer einzigartigen Erklärung beruhend‘) zu betreiben ist und der gegenwärtige Mainstream sich aufgrund der besseren Realitätserklärung als ‚Normalwissenschaft‘ gegen alternative Paradigmen durchgesetzt hätte, wäre der Entpluralisierungsprozess nur das zwangsläufige Ergebnis einer reifenden Wissenschaft gewesen. Die Vorgänge am Department of Economics der University of Manitoba (und an vielen Universitäten in Deutschland, Österreich und anderswo) wären deren zwangsläufige administrative Umsetzung.

- Ökonomischer Pluralismus als wissenschaftlicher Imperativ

Eine weitere neue Studie zeigt hingegen, dass der Wissenschaftspluralismus – insbesondere verstanden als Paradigmen‑, Methoden- und Theorienpluralismus und damit dem herrschenden neoliberalen Paradigmenmonismus und formal-mathematischen Methodenabsolutismus entgegengesetzt – die einzig akzeptable Konzeption für eine Sozialwissenschaft ist, die mit zahlreichen Erkenntnisproblemen konfrontiert ist.

Pluralismus einzufordern, ist also nicht bloß eine Sache der Fairness, der man zustimmen kann oder auch nicht, sondern ein wissenschaftstheoretischer Imperativ. Und die Einschränkung des Pluralismus in den Wirtschaftswissenschaften ist genau dann als Verstoß gegen die (in Deutschland und Österreich verfassungsrechtlich geschützte) Wissenschaftsfreiheit zu werten, wenn sie nicht ausschließlich das Ergebnis einer empirischen Wiederlegung oder den Nachweis mangelnder theoretischer Erklärungskraft der heterodoxen Modelle und Paradigmen ist – was nicht der Fall ist.

Eine derartig wissenschaftsimmanente Selektion aber gibt es schon deshalb nicht, weil sich der neoliberale Mainstream mit der Heterodoxie gar nicht erst auseinander setzt. Seine ablehnende Haltung entspricht dabei mehr einer wertenden Diskriminierung denn wissenschaftlicher Selektion. Festzumachen ist das an der Fixierung auf Sekundärkriterien wie z.B. der mangelnden Attraktionsfähigkeit von Drittmitteln bei reputationsübertragenden Institutionen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) oder der geringen Publikationsfähigkeit in Benchmark-Journalen wie dem American Economic Review oder dem Journal of Political Economy, die die heterodoxen ÖkonomInnen gar nicht erfüllen können, weil z.B. die Fachgremien der DFG fast ausschließlich mit Mainstream-Ökonomen besetzt und die ‚Benchmark-Journals‘ nachweislich nicht für heterodoxe Beiträge offen sind: Lässt man fünf Füchse und einen Hasen darüber entscheiden, was es zum Mittagessen gibt, ist klar, wer auf der Strecke bleibt.

- Die Wiederherstellung der Wissenschaftsfreiheit

Unter diesen Bedingungen müssen die Entpluralisierungs- und Marginalisierungsprozesse, wie sie allgemein in der deutschen und internationalen Universitätslandschaft und ganz konkret und nachweisbar an der University of Manitoba zu beobachten sind, als Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit begriffen werden, wie es die CAUT-Untersuchungskommission ja auch konsequenterweise bewertet hat. Darunter leiden die betroffenen WissenschaftlerInnen und deren wissenschaftlicher Nachwuchs, aber auch die Wissenschaft und die sie finanzierende Gesellschaft. Es wäre wünschenswert, wenn sich auch in Deutschland und Österreich Wissenschaftsorganisationen wie z.B. der Deutsche Hochschulverband, der Österreichische UniversitätsprofessorINNenverband, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der österreichische Wissenschaftsfonds FWF oder auch der Verein für Socialpolitik mit dieser Thematik beschäftigen und in genauso unvoreingenommener Weise wie die CAUT-Kommission darüber nachdenken würden, mit welchen Regulierungen dem Versagen des ‚Marktes für wirtschaftswissenschaftliche Ideen‘ beizukommen ist.

Zu denken wäre beispielsweise an einen Pluralismus-Kodex (ähnlich den Kodizes zur Einhaltung guter wissenschaftlicher Praxis) oder die Einführung von ‚Pluralismus-Beauftragten‘ (ähnlich den Gleichstellungsbeauftragten), womit ein gewisser Anteil an heterodox besetzten Lehrstühlen an allen wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen gesichert werden könnte – das Department of Economics an der University of Massachusetts at Amherst beispielweise hat mit einer vergleichbaren Praxis gute Erfahrungen gemacht. Oder es könnten auch finanzielle Anreize gesetzt werden, indem z.B. die DFG oder der FWF spezielle Fonds für heterodoxe Forschungsprojekte bereitstellen, über deren Vergabe Fachausschüsse entscheiden, in denen mehrheitlich heterodoxe ÖkonomInnen sitzen.

Es ginge also um die Schaffung eines ordnungspolitischen Rahmens, der die Chancengleichheit wiederherstellt, die Wissenschaftsfreiheit schützt und den Ideenwettbewerb belebt, ohne Qualitätsstandards aufgeben zu müssen. Eine Fortschreibung des gegenwärtigen Zustands jedenfalls ist keine Option.

Leseempfehlung: Die Zukunft der Volkswirtschaftslehre: Kann die ökonomische Wissenschaft plural werden?

Wirtschaftliche Effekte einer früheren Anhebung des Frauenpensionalters in Österreich

Christine Mayrhuber, Juli 2016

zur Studie

- An die schnellere Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters sind viele Erwartungen und Hoffnungen geknüpft: von einer Verbesserung der Chancen- und Einkommensgleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt bis hin zu laufenden Einsparungen im Bereich der Pensionsfinanzierung. Eine Studie des WIFO beleuchtet wichtige volkswirtschaftliche Aspekte einer schnelleren Angleichung des Frauenpensionsantrittsalters und zeigt, dass die zu erwartenden Effekte mit dem Betrachtungszeitraum variieren, von der generellen Arbeitsmarktentwicklung abhängen. Die hohen Erwartungen an diese Reformmaßnahme können in der kurzen Frist jedenfalls nicht erfüllt werden.

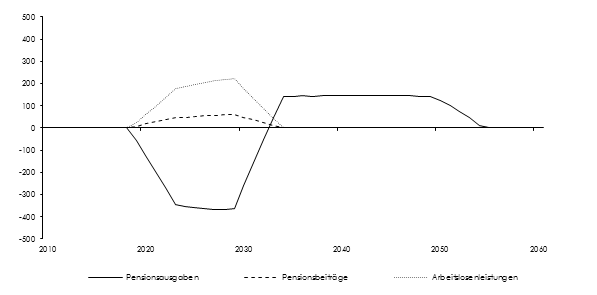

Simulation: Früherer Einstieg in höheres Frauenpensionsalter Gemäß der geltenden Rechtslage steigt das gesetzliche Pensionsantrittsalter der Frauen ab dem Jahr 2024 für die Geburtsjahrgänge 1964 bis 1968 in Halbjahresschritten um jeweils 6 Monate (Status-quo-Szenario). In einem Kurzgutachten simulierte das WIFO wirtschaftliche Effekte einer früheren Anhebung von derzeit 60 Jahren auf 65 Jahre. Angenommen wurde eine Anhebung im selben Tempo, die aber bereits 2019 einsetzen und somit für die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1963 gelten würde. Das einheitliche Regelpensionsantrittsalter von 65 Jahren würde dann bereits ab dem Jahr 2029 (statt ab 2034) gelten. Frauen würden ab 2023 das Antrittsalter zur Korridorpension erreichen.

Die simulierte Reform zieht in zumindest drei verschiedenen Bereichen Effekte nach sich. Das höhere Pensionsantrittsalter der Frauen hat Auswirkungen auf (1) die Finanzgebarung der Pensions‑, aber auch der Arbeitslosenversicherung, (2) den Arbeitsmarkt und (3) die individuelle Pensionshöhe durch eine längere Erwerbstätigkeit der reformbetroffenen Frauen.

(1) Vorrübergehend Einsparungen in der Pensionsversicherung, aber Mehrausgaben in der Arbeitslosenversicherung

Die Auswirkungen des höheren Frauenpensionsalters auf die Finanzierung der Pensionsversicherung wurden mit dem WIFO-Makro-Modell „DELTA-Budget“ simuliert (Demography-based Economic Long-Term Model for Austria’s Public Finances). Demnach entstehen in einer ersten Phase zwischen 2019 und 2032 durch den späteren Pensionsantritt entlastende Effekte: Die Zahl der Pensionierten sinkt um bis zu 30.000 Personen (2029), die Pensionsaufwendungen liegen zwischen 2023 und 2029 um bis zu 370 Mio. € pro Jahr (real) bzw. 0,12% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) unter dem Szenario in der geltenden Gesetzeslage. Entlastend wirken auch die Einnahmen aus Pensionsversicherungsbeiträgen der zusätzlich Beschäftigten (bis zu 60 Mio. € pro Jahr, real). Ab 2034 klingt der dämpfende Effekt dann ab.

Gleichzeitig steigen die Aufwendungen in der Arbeitslosenversicherung bis 2029 an, da nicht alle die länger am Arbeitsmarkt bleiben dies auch in Beschäftigung tun. Entsprechend reagieren die Aufwendungen für Lohnersatzleistungen der Arbeitslosenversicherung, diese erhöhen sich bis 2029 um rund 230 Mio. € (p. a. real) bzw. 0,06% des BIP gegenüber dem Status-quo-Szenario.

In der zweiten Phase steigen die Pensionsaufwendungen aufgrund höherer individueller Pensionsansprüche durch verlängerte pensionsrelevante Versicherungszeiten der Frauen. Diese höheren Pensionsbezüge schlagen sich ab 2034 in einer Steigerung der Pensionsaufwendungen um 150 Mio. € pro Jahr bzw. 0,03% des BIP nieder. Der Mehrausgabeneffekt klingt ab 2048 ab und verschwindet ab 2055 ganz (Abbildung 1).

- Entlastende Effekte für die Pensionsversicherung dominieren in der ersten Phase bis 2032, die Mehrausgaben für die Pensionsversicherung dominieren in der zweiten Phase bis 2048. Der Finanzierungs-Nettoeffekt hängt damit vom Betrachtungszeitraum ab, langfristig dürfte er allerdings unter den Erwartungen bleiben, die an eine vorgezogene Altersangleichung gerichtet sind.

(2) Geringe Beschäftigungseffekte, mehr Arbeitslosigkeit

Die zweite zentrale Frage ist die des Arbeitsmarkteffektes, sprich: in welchem Ausmaß sich die vorzeitige Anhebung des Antrittsalters auf die Weiterbeschäftigung der betroffenen Frauenjahrgänge auswirkt. Analysen vergangener Erhöhungen der Altersgrenzen zu vorzeitigen Alterspensionen zeigen, dass sich sowohl die Beschäftigung als auch die Arbeitslosigkeit für die jeweils betroffenen Jahrgänge erhöht. Darüber hinaus ist der Anstieg der Beschäftigtigung in den betroffenen Jahrgängen nicht gleichzeitig der Anstieg in der Gesamtbeschäftigung: Eine kurzfristige Beschäftigungsausweitung Älterer verzögert die Beschäftigungsaufnahmen in anderen Altersgruppen. Empirische Befunde zeigen, dass rund zwei Drittel pensionsbedingter Beschäftigungsabgänge innerhalb eines halben Jahres nachbesetzt werden, die Erhöhung des Frauenpensionsantrittsalters wird hier zu einer verzögerten Nachbesetzung führen. Der Nettobeschäftigungseffekt (Zusatzbeschäftigung bei den 60- bis 64-jährigen Frauen minus verzögerte Beschäftigungsaufnahme in anderen Altersgruppen) ist in der WIFO-Arbeit geringer als der Beschäftigungseffekt bei den betroffenen Frauen. Die WIFO-Simulation unterstellt, dass sich die reformbedingte Ausweitung des Arbeitskräfteangebotes zu 25% in einer Erhöhung der Gesamtbeschäftigung niederschlägt.

Der Gesamtbeschäftigungsstand steigt durch die vorgezogene Reform gegenüber dem Status quo vorübergehend um bis zu 0,2%, die Zahl der Arbeitslosen um über 6% und die Arbeitslosenquote um gut 0,4 Prozentpunkte.

- Die künftige Beschäftigungsausweitung durch die Steigerung des Arbeitskräfteangebotes hängt von der Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes und damit auch vom Konjunkturumfeld ab. Ein günstiger Konjunkturverlauf zwischen 2019 und 2029 kann den Nettobeschäftigungseffekt erhöhen, ein ungünstiger kann ihn hingegen dämpfen.

(3) Höhere Leistungen für arbeitsmarktnahe Frauen, aber Unterstützung für Arbeitsmarktferne notwendig

Durch die modellierte schnellere Anhebung des Regelpensionsalters werden vor allem arbeitsmarktnahe Frauen längere pensionsrelevante Beschäftigungszeiten realisieren können. Normale Alterspensionen der Frauen werden zu rund 56% direkt aus einer aktiven Beschäftigung angetreten, bei einem Drittel der Neuzugänge liegt die letzte aktive Erwerbstätigkeit allerdings länger als 3 Jahre zurück. Für die erstgenannte Gruppe der Frauen steigen die Erstpensionen durch die längere Erwerbstätigkeit, ausgehend von einem niedrigen Niveau (von den zwischen 2012 bis 2014 neuzuerkannten normalen Alterspensionen an Frauen waren 37% niedriger als 500 €). In der zweiten Gruppe der arbeitsmarktfernen Frauen werden sich weder die Beschäftigungschancen noch die finanzielle Absicherung im Alter verbessern, hierfür braucht es zielgruppenspezifische arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sowie Maßnahmen auf der betrieblichen Ebene.

- Die vom WIFO simulierte Anhebung der Altersgrenze zwischen 2019 und 2029 fällt insgesamt in eine Phase mit steigendem Arbeitskräfteangebot. Allein die Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen wird im Jahr 2028 mit 667.800 Personen um rund 189.000 Personen größer sein als sie heute ist. Eine schnellere Angleichung des Frauenpensionsantrittsalters braucht flankierende zielgruppenspezifische Maßnahmen besonders für arbeitsmarktferne Frauen, damit sie nicht zu den Verliererinnen der Reform und des angespannten Arbeitsmarktes werden.

- Die an die Reform geknüpften Erwartungen können nur dann erfüllt werden, wenn es gelingt, den späteren Pensionsantritt mit einer Verlängerung der Erwerbsphase und einer Erhöhung der Gesamtbeschäftigung zu verbinden. Dafür reichen Änderungen alleine in den pensionsrechtlichen Bestimmungen nicht aus.

Abbildung 1: Effekte der Anhebung des Pensionsantrittsalters von Frauen auf Pensionsaufwendungen, Pensionsbeiträge und Arbeitslosenleistungen

Real, Abweichungen vom Status-quo-Szenario in Mio. €

Q: WIFO-Berechnungen.

21.6. Österreich zwischen Wettbewerbsstandort und Sozialmodell – Wohin geht es?

21.6.: Österreich zwischen Wettbewerbsstandort und Sozialmodell – Wohin geht es?

18.30 bis 20h; Universität Wien, Hauptgebäude, Universitätsring 1, Hörsaal 23, Stiege 5/1. Stock

Vielerorts stehen gravierende Umbrüche im Raum: Von der „Brexit“-Auseinandersetzung bis hin zur Richtungswahl in Spanien – und auch in Österreich stehen die Zeichen auf Polarisierung. In diesen Gemengelagen lohnt es sich, eine längerfristig angelegte Perspektive auf die Entwicklung des „Modell Österreich“ einzunehmen. Die Veranstaltung „ Österreich zwischen Wettbewerbsstandort und Sozialmodell – Wohin geht es?“ will Szenarien und Widersprüche für die weitere Entwicklung der politischen Ökonomie Österreichs in Diskussion bringen. Welche Kontinuitäten und Brüche des „Modell Österreich“ zeigen sich in den letzten 20 Jahren insbesondere auch im Gefolge des EU-Beitritts und der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008ff.? Inwiefern zeigt sich überhaupt eine abweichende Entwicklung in Österreich? Wo greift möglicherweise die aktuelle Rede von Österreich als „Labor“ für künftige EU-Entwicklungen, wo nicht? Vor diesem Hintergrund widmet sich die Diskussion dem Versuch, kritische Zeitdiagnosen zur polit-ökonomischen Verfasstheit Österreichs zusammenzuführen.

Es diskutieren:

Jörg Flecker (Universität Wien, Institut für Soziologie)

Helene Schuberth (OeNB, Abteilung für die Analyse wirtschaftlicher Entwicklung im Ausland)

Joachim Becker (Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung)

Moderation: Oliver Prausmüller (BEIGEWUM)

Die Diskussion findet im Rahmen der Ringvorlesung „Österreich in der internationalisierten politischen Ökonomie: Kontinuitäten und Brüche seit den 1990er-Jahren“ des Instituts für Politikwissenschaft und des BEIGEWUM an der Universität Wien statt

Die südeuropäische Linke zwischen Aufschwung und Brüsseler-Berliner Diktat

Aus dem neuen Kurswechsel:

Aktuelle Debatte: Die südeuropäische Linke zwischen Aufschwung und Brüsseler-Berliner Diktat

Joachim Becker: Editorial (PDF)

Lukas Obendorfer: Spanien zwischen Aufbruch und Restauration (PDF)

Luís Lopes, Margarida Antunes: Die portugiesischen Eigenheiten. Vom Memorandum of (Mis-)Understanding zur Verständigung auf den Wandel (PDF)

Der Kurswechsel 2/2016 ist da!

Thema: Digitale Arbeit und Plattformkapitalismus

Ob Sharing-Economy, Crowdsourcing oder on-demand Dienstleistungen: Neue Schlagworte prägen die Debatte rund um die moderne Arbeitswelt, die sich vorwiegend auf Internetplattformen abspielt. Was meinen diese Begriffe? Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen für ArbeitnehmerInnen und wie können sie sich dagegen zur Wehr setzen?

Um diese Fragen zu beantworten, vereint der aktuelle Kurswechsel Perspektiven aus Sozialwissenschaft, Arbeitsrecht und öffentlicher Hand auf das relativ neue Phänomen digitale Arbeit. Für theoretisch wie praktisch Interessierte gleichermaßen empfehlenswert!

Aktuelle Debatte: Die südeuropäische Linke zwischen Aufschwung und Brüsseler-Berliner Diktat

Zum Inhaltsverzeichnis inklusive Artikeln zum Download geht es hier.